Principal

Sofocan incendio en una vivienda de San Jacinto

Un voraz incendio en una vivienda del barrio San Jacinto fue sofocado por elementos del Cuerpo de Bomberos El Salvador (CBES), esta mañana de lunes.

Autoridades precisaron que realizaron maniobras para evitar que las llamas se extendieran a viviendas aledañas y generaran más pérdidas materiales.

El incendio estructural tuvo lugar en una vivienda de la calle México, en el pasaje Las Ninfas, en el barrio San Jacinto, del municipio y departamento de San Salvador.

“Realizamos maniobras para detener el avance del fuego y evitar su propagación. Afortunadamente, solo se reportan daños materiales”, expresó el CBES tras atender la emergencia.

Nacionales

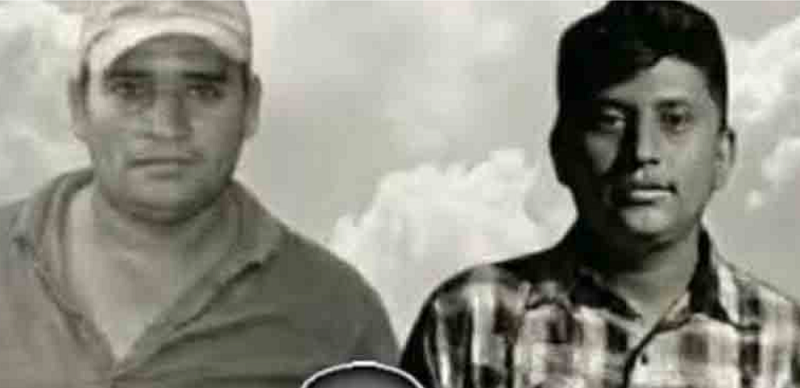

Tío y sobrino mueren asfixiados mientras trabajaban dentro de un pozo

En redes sociales han colocado la imagen del tío y su sobrino que perdieron la vida afixiados cuando trabajan en el interior de un pozo.

Las víctimas fueron identificadas como José Noel Renderos Palacios, de 45 años, y Denis Francisco Cetino Palacio, de 23.

De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban trabajando dentro de un pozo de aproximadamente 11 metros de profundidad cuando se produjo el fatal incidente.

Equipos de instituciones de socorro acudieron al lugar tras recibir la alerta e intentaron auxiliarlos; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, ambos ya no presentaban signos vitales al momento de ser rescatados.

Nacionales

Camión vuelca en el occidente del país y deja tres lesionados

Un camión volcó este sábado en el occidente del país y dejó tres personas lesionadas.

El percance vial se registró en el cantón La Joya, donde el conductor de un camión perdió el control y terminó volcando sobre la vía.

Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Cruz Verde Salvadoreña.

Nacionales

Hombre pierde la vida al caer en precipicio en La Libertad

Un hombre falleció tras caer en un precipicio en la zona conocida como El Cimarrón, sobre la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informaron las autoridades.

El hallazgo del cadáver fue confirmado por equipos de emergencia que acudieron al sector luego de recibir la alerta sobre la caída en este punto de difícil acceso.

Rescatistas de la Cruz Verde Salvadoreña realizaron maniobras especializadas para recuperar el cuerpo desde el fondo del precipicio.

El caso se encuentra bajo investigación y, por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en que ocurrieron los hechos.