Opinet

“Viernes Santo: una cruz ideada para humillar, transformada para redimir”- Lisandro Prieto Femenía

«La cruz de Cristo es la palabra con la que Dios ha respondido para siempre al ‘no’ de Adán y al ‘no’ que sigue repitiendo el hombre pecador.»

San Juan Pablo II

Continuando con nuestra saga de artículos dedicados al análisis y reflexión de los símbolos y signos de la Pascua cristiana, presentamos el Viernes Santo, que se caracteriza, litúrgicamente, por la ausencia de la celebración eucarística. Este silencio litúrgico no es un vacío, sino una poderosa elocuencia que nos introduce en la magnitud del significado del sacrificio de Cristo. Como señala Romano Guardini, “el silencio de

Dios es la prueba más terrible, pero también la más elocuente, de su amor” (“El espíritu de la liturgia”). Este silencio nos confronta con la aparente ausencia divina, un tema que resuena en la historia de la filosofía, desde el Deus absconditus pascaliano hasta las reflexiones sobre el silencio ante el sufrimiento inexplicable.

La desolación de este día nos recuerda la experiencia humana del dolor y la soledad, asumida radicalmente por Jesús en la cruz. La teología nos enseña que este abajamiento, esta kenosis de Dios (Filipenses 2, 7), no es un signo de debilidad, sino la máxima expresión de su amor redentor. Para comprender un poco más este asunto particular, es preciso recordar la expresión de San Agustín: “Nos amó hasta el extremo, hasta morir por nosotros” (Tratado sobre el Evangelio de Juan, 13, 1). Este amor, siempre incondicional, se revela en la entrega total de sí mismo.

Analicemos, pues, el signo de contradicción y redención de la cruz. La cruz es el signo central del Viernes Santo: inicialmente, un instrumento de tortura y humillación, se transforma, a través del sacrificio de Cristo, en el símbolo supremo de la redención. Al respecto, Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) sostuvo que “la cruz no es simplemente el final de la vida de Jesús; es el punto culminante de su entrega, el acto por el cual él se dona a sí mismo para elevar al hombre” (“Introducción al Cristianismo”, p.255).

Este símbolo paradójico nos interpela filosóficamente sobre la naturaleza del sufrimiento y su posible trascendencia. La cruz nos muestra que el amor verdadero puede abrazar el dolor y transformarlo en fuente de vida. San Pablo lo expresa con muchísima claridad: “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo” (Gálatas 6,14), es decir, que la cruz se convierte así en un punto de inflexión de la historia, un signo de esperanza en medio del calvario.

San Juan Pablo II, a lo largo de su extenso pontificado, ofreció profundas reflexiones sobre el misterio de la cruz, no sólo a través de sus enseñanzas teológicas y encíclicas, sino también mediante el testimonio de su propia vida, marcada por el sufrimiento y la entrega hasta el final de sus días. Su magisterio y su ejemplo personal se entrelazan para ofrecernos una comprensión renovada del significado redentor del Viernes Santo.

En su Encíclica “Salvici Doloris” (1984), dedicada al sentido cristiano del sufrimiento humano, Juan Pablo II profundiza en la participación del hombre en el sufrimiento redentor de Cristo. Citando las palabras de San Pablo (“Completo en mi carne lo que falta en las tribulaciones de Cristo por su Cuerpo, que es la Iglesia”- Colosenses 1,24), el Pontífice polaco subraya que el sufrimiento, vivido en unión con Cristo, adquiere un valor salvífico: “En la cruz de Cristo no sólo se ha cumplido la Redención mediante el sufrimiento, sino que el mismo sufrimiento humano a quedado redimido… Cristo Redentor del mundo, ha sufrido Él mismo, y su sufrimiento ha sido asumido por Él hasta el final, de manera que todo hombre que sufre puede participar en él” (“Salvici Doloris”, 19).

Juan Pablo II no sólo teorizó sobre el valor del sufrimiento, sino que lo vivió en carne propia. A lo largo de su vida, enfrentó numerosas pruebas, desde la pérdida de sus seres queridos en la juventud hasta las secuelas del atentado que sufrió en 1981 y la progresiva manifestación de la enfermedad de Parkinson. A pesar de las limitaciones físicas y el dolor constante, continuó con su ministerio pastoral con una dedicación admirable, convirtiéndose él mismo en un ícono viviente del misterio de la cruz.

Su perseverancia y su manera de afrontar la enfermedad y el declive físico, fueron un sermón silencioso pero elocuente sobre cómo abrazar la cruz personal a la luz del sacrificio de Cristo. En sus últimas apariciones públicas, su fragilidad humana se hizo evidente, pero su mirada transmitía una profunda paz y una inquebrantable fe en el amor redentor de Dios. Como él mismo expresó en diversas ocasiones, el sufrimiento, unido a la cruz de Cristo, se convierte en una fuerza espiritual y apostólica.

Traemos aquí su testimonio porque nos recuerda que el Viernes Santo no sólo es la conmemoración de un evento histórico, sino una invitación a unir nuestros propios sufrimientos al de Cristo, encontrando en esa unión un sentido trascendente. La vida de San Juan Pablo II, marcada por la aceptación serena de su propia “cruz”, se erige entonces como un poderoso ejemplo de cómo el misterio pascual puede iluminar incluso los momentos más oscuros de la existencia humana, transformando el dolor en una oportunidad de gracia y redención. Su legado nos impulsa a no huir del sufrimiento, sino a enfrentarlo estoicamente con la esperanza que brota del corazón de Cristo crucificado y resucitado.

También, los relatos evangélicos nos describen la desnudez de Jesús en la cruz y su grito de sed. Estos detalles, aparentemente menores, encierran una profunda significación teológica y humana. El despojo del ropaje nos recuerda la humillación infligida como alegoría del intento de arrebato de toda dignidad terrenal. Sin embargo, podemos interpretar la desnudez como el despojamiento de su gloria divina, para así identificarse plenamente con la condición humana, incluso en su fragilidad más extrema.

Por su parte, la sed de Jesús (“Tengo sed”- Juan 19, 28), no es sólo una necesidad física, sino que ha sido interpretada por la tradición como una anhelo profundo por la salvación de la humanidad, in deseo ardiente de que todos participen de la vida eterna. Así lo interpretó Santa Teresa de Jesús, al expresar: “Considerad al Señor con tanta sed, que con grandísima pena decía ‘tengo sed’. Esta sed de que todos seamos perfectos y bebamos de aquella agua viva que Él nos dará” (“Camino de perfección”, cap. 26, 5).

Asimismo, el Evangelio de Juan relata que, después de la muerte de Jesús, un soldado le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua (Juan 19, 34). Este signo ha sido interpretado por la tradición patrística como el nacimiento de la Iglesia y de los sacramentos: la sangre simboliza la Eucaristía, el nuevo pacto sellado con el sacrificio de Cristo, mientras que el agua representa el Bautismo, la puerta de entrada a la vida cristiana.

Sobre este fenómeno particular, San Agustín sostuvo que “del costado de Cristo dormido en la cruz brotaron los sacramentos de la Iglesia, el agua y la sangre” (“La Ciudad de Dios”, Libro XV, 26). Este evento fundacional también nos recuerda que la Iglesia nace del sacrificio redentor de Cristo, y que los sacramentos son los canales a través de los cuales se nos comunica la gracia divina.

Por una cuestión estrictamente de economía del espacio del artículo, con dolor tendré que dejar de lado algunos significantes esenciales del Viernes Santo. Pero hay algo que no podemos dejar de lado, puesto que fundamental para comprender el misterio de la crucifixión de Cristo, a saber, sus últimas palabras, recogidas de diversas fuentes por los Evangelios:

“Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen” (Lucas 23,34). Esta afirmación, pronunciada en medio de un dolor físico extremo y un contexto de pretendida humillación, revela la inmensidad del amor de Cristo, capaz de interceder por sus verdugos. Como indicaba San Agustín, este perdón ofrecido incluso antes de que se lo pidieran, es un ejemplo supremo de caridad y misericordia divina (Sermón 162, 2). Nos invita a reflexionar sobre la necesidad del perdón y la reconciliación, incluso en las situaciones más difíciles.

“¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo 27,46; Marcos 15, 34). Este grito, eco del Salmo 22, expresa la profunda angustia de Jesús al experimentar la aparente ausencia del Padre. Teológicamente, esta exclamación no implica una separación real entre el Padre y el Hijo, sino la asunción por parte de Jesús de su condición humana en su totalidad, incluyendo la experiencia del abandono y la soledad. Como magistralmente explicó Benedicto XVI, este clamor es “la expresión del dolor del Hijo de Dios que sufre por la lejanía del Padre, que carga sobre sí todo el pecado del mundo” (“Jesús de Nazaret. Desde la Entrada en Jerusalén hasta la Resurrección”, p. 254.).

“Tengo sed” (Juan 19,28). Como mencionamos anteriormente, esta sed trasciende la necesidad física y se interpreta como el anhelo de la salvación de la humanidad. Es un llamado a reconocer la sed de Dios por el amor y la fe de cada persona.

“Todo está consumado” (Juan 19, 30). Esta declaración marca la culminación de la misión redentora de Jesús. Su sacrificio en la cruz es el acto definitivo de amor que sella la Nueva Alianza entre Dios y la humanidad. Como afirma el Catecismo de la Iglesia Católica (n.536), “en la ‘hora’ en que entrega su Espíritu, Jesús manifiesta que lleva a su cumplimiento el plan del amor del Padre”. Asimismo, para Hans Urs von Balthasar, un influyente teólogo del siglo XX, la muerte de Cristo representa la manifestación suprema del amor trinitario. Para él, las palabras “Todo está consumado” señalan que el Hijo ha llevado hasta el extremo su obediencia amorosa al Padre, revelando la profundidad del amor de Dios por el mundo: su muerte es la culminación de su “misión del amor” (“Teodramática Teológica”, Vol. III, Escena del Drama Divino: El Actuar de Dios, p. 318).

“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23, 46). Esta última oración, tomada del Salmo 31, es un acto de total confianza y entrega en la voluntad del Padre. Es el ejemplo supremo de cómo vivir y morir en la obediencia y el amor filial. Desde una perspectiva teológica, esta encomienda del espíritu puede interpretarse como un retorno al origen. El espíritu de Jesús, la chispa de vida divina que lo anima, vuelve a las manos del Padre de quien procede. Esta idea se vincula con la comprensión bíblica de que Dios es el dador de la vida y que, al morir, el espíritu regresa a Él (Eclesiastés 12, 7). Sin embargo, en el caso de Jesús, este retorno no es el de una simple criatura, sino el del Hijo que vuelve al seno del Padre, llevando consigo la redención dela humanidad.

En conclusión, queridos lectores, el Viernes Santo nos invita a detenernos ante el misterio del sufrimiento y la muerte de Jesús: a través de sus signos y símbolos, somos confrontados con la radicalidad del amor divino, un amor que se abaja, se entrega y transforma el sufrimiento en fuente de redención. La reflexión filosófico-teológica sobre este día nos ayuda a profundizar en el significado de la cruz, no como un final trágico, sino como el culmen de una vida entregada por amor y el inicio de una nueva esperanza para la humanidad. Al contemplar este misterio, somos llamados a vivir nuestras propias vidas con un amor semejante, un amor capaz de abrazar la cruz cotidiana y transformarla en camino de vida.

Lisandro Prieto Femenía.

Docente. Escritor. Filósofo

San Juan – Argentina

DATOS DE CONTACTO:

-Correos electrónicos de contacto:

lisiprieto@hotmail.com

lisiprieto87@gmail.com

-Instagram: https://www.instagram.com/lisandroprietofem?igsh=aDVrcXo1NDBlZWl0

-What’sApp: +54 9 2645316668

-Blog personal: www.lisandroprieto.blogspot.com

-Facebook: https://www.facebook.com/lisandro.prieto

-Twitter: @LichoPrieto

-Threads: https://www.threads.net/@lisandroprietofem

-LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lisandro-prieto-femen%C3%ADa-647109214

-Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/lisandroprieto

-Donaciones (opcionales) vía Mercado Pago: +5492645316668

Opinet

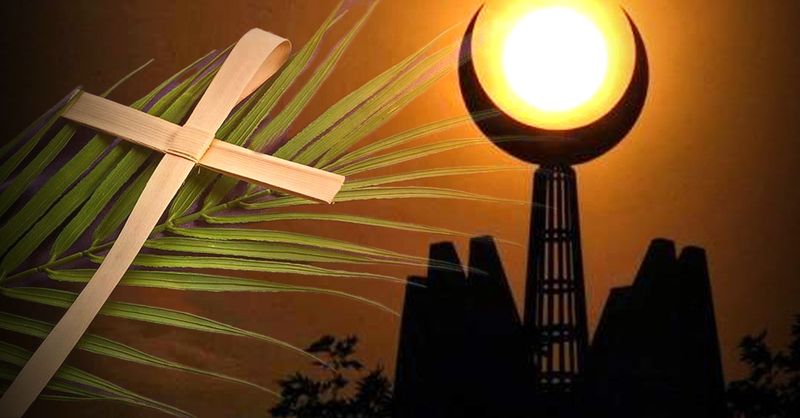

RAMADAN Y CUARESMA por Randa Hasfura

Hay coincidencias de calendario que son casi metáforas históricas. Este año (por casi primera vez en la historia) el Ramadán y la Cuaresma comienzan el mismo día. Esto ya había sucedido allá en 1863, cuando el Ramadan empezó la noche del Miércoles de Ceniza, pero nunca hasta ahora habían despertado juntos bajo el mismo amanecer. Dos civilizaciones religiosas, dos maneras de entender el sacrificio… y, sobre todo, dos maneras de tomárselo en serio.

Durante un mes entero, millones de musulmanes no comen ni beben absolutamente nada desde el alba hasta la puesta del sol. Nada significa nada: ni café, ni agua, ni pan ni excusas… El cuerpo participa obligatoriamente en la disciplina del alma. La sed, que es la necesidad más primaria del ser humano, se convierte en oración fisiológica. El hambre deja de ser una molestia para convertirse en un recordatorio: dependes de Dios incluso para tragar saliva.

En buena parte del catolicismo contemporáneo, la Cuaresma se ha convertido en una “modernidad” dietética. No comer carne el viernes… pero sí mariscos, sushi, gastronomía sofisticada que en cualquier otra cultura sería lujo festivo. El antiguo sacrificio medieval (pan, agua, abstinencia real) ha sido sustituido por la reinterpretación culinaria: el pecado es comer carne, pero el camarón relleno entra al cielo sin dificultad.

No es un problema gastronómico. Es un problema espiritual.

El cristianismo nació como una religión donde desiertos, vigilias, ayunos y martirios la caracterizaban. La penitencia no era simbólica sino pedagógica; el cuerpo debía aprender lo que el alma afirmaba. Sin embargo, la modernidad confortable ha transformado y trastocado la liturgia… como decía mi párroco ¿adònde dice en la Biblia específicamente que no hay que comer carne? eso es “simbólico” decía… y entonces la penitencia ha pasado a ser compatible con el placer, lo cual es casi una contradicción.

El islam, en cambio —al menos en este punto— conserva intacto el aspecto antiguo de la religión: si la fe no afecta al estómago, no ha penetrado realmente en la persona.

Durante el mismo mes, dos creyentes rezarán al mismo Dios de Abraham: uno aprenderá a dominar sus necesidades; el otro elegirá no comer filete sino langosta un viernes.

No se trata de superioridad moral ni de competencia entre religiones. Se trata de coherencia. El sacrificio religioso siempre ha sido un lenguaje universal: privarse para recordar que no somos autosuficientes. Cuando el sacrificio se vuelve elegante, deja de ser sacrificio. Se vuelve tradición social.

Tal vez este cruce histórico no sea una casualidad, sino un espejo. Y los espejos rara vez resultan cómodos.

Randa Hasfura

Abogada, notaria y dipolmática salvadoreño-palestina

Opinet

La familia como cimiento ontológico de la educación- Lisandro Prieto Femenía

“La virtud moral es resultado del hábito”

Aristóteles, Ética a Nicómaco

La discusión sobre la educación del ser humano, entendida no sólo como la adquisición de conocimientos, sino como la formación integral de la persona, debe comenzar necesariamente por el análisis de su núcleo fundacional: la familia. Desde una perspectiva filosófica, reducir la familia a un mero agente socializar o un contexto de apoyo es empobrecer drásticamente su realidad. El término familia, proveniente del latín famulus (sirviente o esclavo), originalmente designaba no sólo el linaje sanguíneo, sino el conjunto de personas y bienes que se encontraban bajo la autoridad del pater familias. Este origen, si bien jerárquico, revela su carácter esencial como unidad económica y de convivencia primordial, la estructura ontológica donde se gesta la condición de persona y se inicia la coexistencia.

Por su parte, la escuela proviene del griego skholé, que no significaba trabajo ni instrucción, sino “ocio” o “tiempo libre”, haciendo referencia al tiempo que los ciudadanos dedicaban a la reflexión, al debate y al aprendizaje intelectual, libres de las urgencias productivas. Esta distinción etimológica subraya que mientras la familia se orienta a la existencia y a la subsistencia ética y material, la escuela se reserva el tiempo para la trascendencia y la reflexión sistemática, confirmando que sus propósitos, si bien complementarios, son distintos en su raíz.

Filósofos como Leonardo Polo elevan la institución familiar a una categoría esencial, desvinculándola de un mero hecho sociológico. Polo afirma que “la familia es la primera forma y el primer motor de la coexistencia humana: de la coexistencia con el mundo, de la coexistencia con los otros y de la coexistencia con Dios”. Esta coexistencia, principio mismo de la moralidad y la ética, se aprende en un marco de gratuidad que la escuela, por su naturaleza institucional, jamás podría replicar. En efecto, la familia es el ámbito que acoge lo “radicalmente nuevo: la persona humana” (Polo, citado por Falgueras Salinas, s.f.).

Es allí, en el amor que se prodiga en el hogar, donde los hijos reconocen su relación filial. El término amor, con raíces en el indoeuropeo amma (madre), apunta directamente al vínculo primario, a la incondicionalidad. Este amor es la llave de la donación, del latín donatio, implica un acto de entrega generosa sin esperar reciprocidad. Por tanto, la relación filial se percibe “también donal, gratuita y generosa” (Falgueras Salinas, s.f.). Esta experiencia primaria del don fundamenta la libertad volitiva, pues solo el ser que se sabe incondicionalmente amado posee el soporte emocional y moral para elegir el bien y comprometerse con la comunidad. La educación, en este contexto originario, se revela como el acto de transmitir la herencia cultural, ética y emocional con una fuerza persuasiva que la evidencia empírica cataloga como indeleble. Este es el primer crisol donde se negocia la tensión fundamental entre la pertenencia y la autonomía, el espacio fundacional donde el individuo aprende a ser “yo” sin desvincularse del “nosotros”. Así, el aprendizaje temprano de los códigos esenciales (la distinción entre lo correcto y lo incorrecto, el respeto, el manejo de la autoridad) constituye el fundamento moral que el ciudadano lleva consigo mismo a la vida pública.

La necesidad de este cimiento ya la vislumbraba con claridad el gran Aristóteles, quien en su “Ética a Nicómaco”, establecía que “la virtud moral es resultado del hábito” (Aristóteles, Ética a Nicómaco, II, 1). Para poder lograr la Eudaimonía (felicidad y/o vida buena), el alma requiere que las virtudes no sean meros conocimientos teóricos (diánoia), sino disposiciones prácticas (hexis) adquiridas por la repetición constante. Justamente, la familia, con su ritmo ininterrumpido y sus pequeñas exigencias cotidianas, es la que proporciona este campo de entrenamiento ético (ethos), modelando el carácter a través del hábito antes de que la razón pueda imponerse por completo. Sin esta formación práctica y constante en el seno del hogar, cualquier instrucción moral posterior deviene en mera retórica.

Al incorporar la visión de la pedagogía, la primacía familiar se refuerza notablemente con los aportes de Lev Vygotsky, para quién el desarrollo humano es inseparable del contexto y la cultura en que se produce (Vygotsky, 2000, citado en Biblioteca Clacso, 2016). De este modo, el hogar constituye el primer y más significativo escenario donde se establece la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). Es, por lo tanto, a través de la interacción cotidiana, el diálogo y el apoyo emocional de los padres que se proporciona el “andamiaje” necesario, el cual no sólo es intelectual, sino también afectivo y conductual, permitiendo al niño internalizar herramientas de pensamiento y regulación emocional, prerrequisitos indispensables para el éxito en el aprendizaje formal y para el desenvolvimiento en la vida social.

Por su parte, Pierre Bourdieu, desde la sociología de la educación, complementa esta visión obligándonos a reconocer el rol de la familia como transmisora del “capital cultural”. Este activo, encarnado en el lenguaje, los hábitos, las actitudes hacia el conocimiento y el nivel de aspiraciones, se ha demostrado ser un predictor del éxito académico tan sólido que Razeto (2016, citado en SciELO Cuba, 2022) lo califica como un “hecho irrefutable”. Consecuentemente, la familia que fomenta el hábito lector, la disciplina cotidiana y el valor del esfuerzo transfiere un activo intangible que moldea la predisposición del niño ante la escuela. De hecho, la participación familiar en la educación formal, descrita por Grolnick y Slowiaczek (1994) en sus dimensiones “conductual”, “cognitivo-intelectual” y “personal”, es una manifestación directa de la calidad de este capital cultural interno. No se trata, entonces, sólo de asistir a reuniones escolares o a actos intrascendentes con contenido malinterpretado, sino de la “implicación mental voluntaria y responsable” (Pizarro et al., 2013, citado en SciELO Cuba, 2022) que transforma la actitud del niño hacia el aprendizaje.

La severa sentencia, a menudo repetida por los educadores, de que “la escuela no puede dar lo que la familia no da”, no es una excusa pedagógica para esquivar los problemas, sino una profunda y lamentable verdad filosófica y sociológica que delimita el alcance de la instrucción formal. La escuela está diseñada para la transmisión estandarizada de conocimiento y para la socialización cívica, pero no está equipara para suplir el déficit ontológico y afectivo que deja el abandono o la negligencia en el hogar. La escuela no puede enseñar la confianza básica necesaria para asumir riesgos intelectuales, ni puede inculcar la voluntad si ésta no ha sido templada por la disciplina amorosa y la esperanza familiar. Cuando la base del capital cultural y del vínculo afectivo es deficiente, la escuela se enfrenta a un muro infranqueable, pues el alumno carece de los prerrequisitos emocionales y de los códigos éticos esenciales para recibir la instrucción en plenitud. La escuela puede instruir, pero sólo la familia puede formar la conciencia sobre la base del afecto incondicional y el compromiso moral. De ahí, que la educación familiar sea una responsabilidad ética intransferible que dota de alma y sentido a la instrucción académica posterior.

La gravedad de esta responsabilidad intransferible implica que no basta con el mero cumplimiento formal de los deberes educativos. El acto de mandar a los hijos a la escuela y el simple hecho de que estos aprueben las evaluaciones representan solamente una dimensión instrumental de la educación, pero nunca su plenitud formativa. Si la familia se limita a ser una oficina de gestión académica, ignora que el proceso educativo es, por esencia, permanente e inacabado. La formación del ciudadano, tal como lo concebía la tradición griega de la paideia- el proceso de crianza que convierte al niño en un hombre virtuoso y apto para la polis-, demanda mucho más que la certificación de conocimientos. Por lo tanto, la familia debe ser la base y el sustento ininterrumpido sobre el cual el individuo se edifica, proporcionando los marcos de referencia éticos que permiten al futuro ciudadano navegar la complejidad moral del mundo. Como afirma Fernando Savater (1997), educar es “abrir los ojos al otro, para que aprenda a ver por sí mismo” y a convivir. Esta apertura y esta convivencia se entrenan en la vida familiar mucho más allá del horario escolar, haciendo de los padres los primeros garantes de la solidez moral y cívica que la sociedad demanda.

Como habrán podido apreciar, la responsabilidad educativa de la familia trasciende la simple transmisión de hábitos y capital lingüístico, configurándose como un mandato ético de discernimiento cultural. En la sociedad decadente actual, hiperconectada y sobrecargada de información basura, el hogar se erige como la primera y más crítica puerta de entrada del contenido cultural. Los padres asumen la ineludible tarea de ser filtros activos frente a lo que el mundo ofrece, ejerciendo una responsabilidad cívica fundamental. Sobre este aspecto en particular, el sociólogo Neil Postman (1985) ya advertía sobre la degradación del discurso público hacia la “basura cultural” al conceptualizar cómo los medios, obsesionados con la imagen y el entretenimiento, nos llevan a “divertirnos hasta morir” (Amusingourselves to death). Esto, amigos míos, no es una metáfora trágica: hace pocos días se conoció la muerte de unos jóvenes que realizaban surfeo sobre trenes como reto viral de las nefastas redes sociales estupidizadoras. Postman argumenta que cuando toda la información se presenta como un espectáculo, se erosiona la capacidad de la mente para el pensamiento racional y complejo, trivializando la vida pública. En este escenario, la familia debe actuar como un escudo crítico contra esta trivialización, defendiendo la seriedad del discurso y la profundidad de la reflexión frente a aquellas agendas nocivas que degradan la dignidad humana o simplifican la complejidad moral.

Retomando brevemente a Savater (1997), recordemos que desde su enfoque la educación es esencialmente un acto de “valor” y resistencia contra la “tiranía de lo inmediato” y lo superficial. Al seleccionar, debatir y contextualizar los mensajes que acceden a la conciencia de nuestros hijos, como padres no estamos ejerciendo una censura arbitraria, sino un deber de protección que forma la voluntad libre para resistir la seducción de lo fácil y lo banal. En este sentido, la autoridad parental se justifica por la obligación de legar a sus hijos un marco moral robusto para la auténtica libertad.

Aquí, el peligro filosófico y social posmoderno reside en la delegación excesiva de la función educativa por parte de la familia hacia la institución familiar, un fenómeno que algunos han criticado como el intento de la familia de “endilgarle a la escuela responsabilidades que, de suyo, no les pertenecen” (Biblioteca Clacso, 2016). Si la familia abdica de su rol como contra-relato cultural y transmisora de valores éticos complejos, la escuela se queda sola e inevitablemente incapacitada para lograr la formación humana integral.

La primacía educativa de la familia se funda en el “amor-donación” y en el vínculo afectivo, una lógica radicalmente opuesta a la instrumentalización y a la cultura del rendimiento que domina la esfera pública y económica. El desafío ético aquí reside en cómo proteger este espacio de la lógica de la eficiencia que exige resultados, métricas y “éxito” cuantificable, ya que la medición constante de la valía del hijo en función de su rendimiento académico o su capital social destruye el carácter no utilitario del amor incondicional. Si la familia comienza a funcionar como una unidad de producción de “capital humano” en lugar de un ámbito de acogida, se socava la fuente misma de la confianza básica que es vital para la autonomía del ser. Una ética de la educación debe, por lo tanto, defender al hogar como un santuario contra la tiranía de la explotación disfrazada de “productividad”.

Frente a las crisis de la figura familiar y la proliferación de estructuras de parentesco confusas, la filosofía no puede seguir esencializando una única forma social de familia. Si la esencia de la educación se basa en la transmisión de la “coexistencia” (Polo) y la provisión del “andamiaje afectivo” (Vygotsky), el foco del fundamento ontológico debe migrar de la estructura legal o biológica a la función nutricia del vínculo y la intencionalidad ética. La pregunta crucial aquí es: ¿cuál es la configuración mínima ético-afectiva, independientemente de su forma, que puede garantizar la estabilidad, la donación y la calidad relacional necesarias para que se produzca la formación de la conciencia moral y volitiva del individuo? La nueva reflexión sobre la familia debe privilegiar la calidad y la permanencia de la relación sobre la rigidez de las formas.

Finalmente, si la sentencia de que “la escuela no puede hacer lo que la familia no hace” remarca una limitación sistémica y no sólo un defecto moral, entonces el Estado y sus instituciones tienen una obligación de subsidiaridad y apoyo. Es imperativo que las políticas públicas estén diseñadas para habilitar a los padres a cumplir con su responsabilidad ética intransferible. Esto implica mitigar el impacto del desigual capital económico y social en la capacidad de la familia para ejercer su función de transmisión cultural, asegurando que el tiempo, la estabilidad y la conciencia educativa necesarios no sean lujos accesibles sólo para unos pocos. El apoyo estatal no debe ser una injerencia que busque suplantar a la familia, sino un soporte estructural que le permita ejercer su rol sin ser aplastada por las presiones materiales de la vida posmoderna.

Opinet

Mi primo el Flavio, no el romano, el embajador cevicano

Por: Dionisio De Jesús

Cuando todavía él ni había nacido, ya yo estaba buscando la eternidad verdadera debajo de las faldas de mis promiscuas primas. ¡Oh qué inolvidables aquellos años ´70s! Cuando apenas si empezaba a pensar, ya su madre, mi tía Ana, le ponía a Víctor Manuel y Patxi Andión, los referentes de la canción social más descarnada y comprometida en España e Hispanoamérica.

Ella con su sabiduría de maestra abnegada, le inculcó la idea de que los valores, es lo único que no se negocia y eso lo ha llevado acuesta por el resto de su vida que transcurre entre el asombro y el compromiso de ser cada día más solidario con los demás y fiel a sus principios, no políticos, sino de vida y trascendencia.

El con su aparente desparpajo y falto de organización, fue creando un sistema personal de dejar claro lo que en la vida era pertinente y lo que no: la lectura, la amistad, la búsqueda de el bienestar colectivo antes que el suyo, la permanente ruptura con la mediocridad y la mendicidad de honor. Así empezó su trashumar por la vida universitaria y se granjeó un respeto al interior de ese mundo cerrado de los clanes estudiantiles y se forjó un liderazgo en base a la permanencia y el estudio, no la vagancia que era el leit motiv de los líderes de su época y de siempre.

Enseñó con el ejemplo, de que para ser político no había que ser vago y sin un objetivo de superación, más bien, no el parasito que pululaba por las aulas de la universidad y que vivía de ser uno más. En sus años de batalla universitaria enfrentó a los poderes fácticos de la academia y los “venció”, a su manera y le respetaron, también a su manera, los otros, y dio lección de intransigencia cuando había que ser beligerante con los que transigían por beneficios propios.

Ya siendo abogado, empezó a defender a los que no tenían quien les defendiera por falta de dinero, subía al estrado cada día con los zapatos rotos, porque sus clientes reales y potenciales jamás tenían ni para pagar los actos judiciales y mucho menos para cubrir sus honorarios. Y los defendía y ganaba esas causas que para los otros eran perdidas. Nunca perdió una, más bien, antes de subir ya las tenías ganadas. Con 23 años ya era inspector de trabajo en la Secretaría de Trabajo allá por los años ’90 del siglo pasado y se enfrentó a las mafias duras que controlaban dentro y fuera de esa cartera gubernamental. Obviamente, no duró tanto su paso por ahí, pues su reciedumbre y rectitud no pudo con la podredumbre que pululaba por los pasillos y dentro de los despachos de aquellos jefes que se transaban a expensa de las miserias de los pobres trabajadores dominicanos. Ejemplos tenemos de sobras. Ya les contaré uno al cerrar estas notas que ilustrará la categoría humana del personaje aquí descrito.

Fraguado en la batalla cotidiana de la vida y las enseñanzas de su madre Ana, empezó a amar la buena música, las conversaciones trascendentes y las amistades que solo dejaban ganancias para la posteridad. En su amado Cevicos era el contertulio de personajes como Salvador Torres, el Director de la Escuela Primaria donde estudió. De Fellito Soto, gran escribano de toda una vida, de Papito “El Ple”, personaje pintoresco “que servía hasta para remedio”. De Lucia su tía, a quien todavía les rinde pleitesía a sus casi 100 años de soledad.

Ya en la política entró a su antiguo PRD, el partido de José Francisco Peña Gómez y Vicente Sánchez Baret, su mentor en política, su partido que le enseñó que por sus venas corría sangre blanca. El partido con el cual empezó a amar a la gente más que a el mismo. El partido que lo amamantó para crecer y estar listo para las grandes batallas de la vida.

El partido que lo hizo orador, llegando en las elecciones de 1996 a presentar en su provincia natal Sánchez Ramírez (Cotuí) a su líder Peña Gómez delante de más de 20 mil personas y militantes, y fue tan apoteósica esa arenga de presentación que el mismísimo Peña Gómez no pudo aguantar las lágrimas y su esposa Pegui Cabral, a lo que Peña Gómez dijo: “porque no fuiste tu mi hijo y no aquellos”. Y así nació el orador de barricadas que ha recorrido al lado de Hipólito Mejia, Lusi Abinader el país entero para ganarse ese puesto de la dignidad, en un tiempo donde ese adjetivo brilla por su ausencia.

Y empezó sus andanzas por el mundo, ya hecho político y diplomático, y fue el año 2000, de cuando el mundo se iba a terminar, pero para él apenas sí empezaba a comenzar. Cuba su destino final. Cuba para despertar ese animal de mundo que en instantes empezó a soltar y a desplegar. Y a reseñar en los anales más pintorescos de la diplomacia por lo que hace a La Habana un lugar tan especial. Hizo historia, porque para ser lo que se quiere ser no hay que llegar muy lejos, desde Cevicos hasta Cuba, las historias traspasaron y fueron más allá de los espejos.

Porque eso es lo que lo hace especial, “ser de silla y de aparejos”, porque hoy puede cenar y pasear por la Estambul que da al Bósforo y a los sueños, como comerse unas tripitas en la fritura de Los Peralejos. Porque para él es igual el paraíso de un vino que degusta en la Riviera Francesa que el Brugal de Mayita en frente a Casi Preso. Porque este personaje tan sin igual que hoy viste de Armani imitando a Fidel como se pone un pantalón cosido por Sambale, el difunto sastre. Hoy se le ve entre Ámsterdam y San Salvador, su último destino diplomático, en donde ya escribe nuevas historias con amistades únicas, (los viejitos de la esquina de su casa que saben toda la historia política de inigualable país); hoy tiene de moda darse una vuelta por Moscú al desfile de la victoria en cada mayo de las flores rojas, y también viene de incognito a comer sancocho con Chicho y Quico para no perder su origen terrenal. Y que sus amigos embajadores, Tony Raful, Andrés L. Mateo, Elvis Alam Lora, José Julio Gómez, les perdonan todo, absolutamente todo.

Pero, aunque no lo crean, es contertulio de Silvio Rodríguez y Amaury Pérez, y se seca las lágrimas con los pañuelos de la Amara Portuondo. Toda una vida de cantina en cantina donde se ha tomado toda la historia de su corta vida. Dicen que ha resuelto grandes conflictos con esa tan suigéneris forma de aplicar la diplomacia, porque antes de ser diplomático hay que ser amigo, porque los libros hablan de que ser diplomático es sinónimo de simulación y farsantes. Pero los conflictos se resuelven entre copas y palabras sinceras para que no se las lleve el viento. Y mi primo lo ha aprendido y de qué manera.

Es mucho lo que podríamos escribir sobre este único y sabroso personaje que como dije, hay que tomarlo y dejarlo, pero siempre amarlo. Para terminar y dar testimonio de la estirpe de la que está hecho le voy a contar esto: cuando era inspector de trabajo por allá por 1994 o 95, lo enviaron a resolver un conflicto en una zona franca de La Romana, la cual había despedido alrededor de 500 trabajadores y no le quería dar lo que por ley les pertenecía. Llegó a la reunión con los dueños y lo esperaron con un “saco e cuarto” para que se transara, un muchacho de 23 años. Obviamente, era una terrible tentación. Él lo vio y ni se inmuto. Cerró el caso y firmo la planilla para que multaran la empresa. Al llegar a la capital ya estaba despedido.

Yo por molestarlo al enterarme del caso le dije: “P. con eso ya tú no tendrías que dar en tu vida ni un golpe de karate”. El me respondió: “y mañana cómo yo le veo la cara a Juan de Jesús, eso no fue lo que él nos ensenó”. Juan de Jesús era en vida nuestro abuelo. Conózcanlo, ese es Flavio mi primo, no el Romano, si el Embajador de Cevicano, según dicen, con todos sus defectos, el embajador más humano.

Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.