Opinet

Analizando el vértigo de la venganza: Irán, Israel y el mundo también

Po: Lisandro Prieto Femenía

«No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras.»

Albert Einstein

Otra vez, la sombra de una gran guerra se cierne sobre el Medio Oriente, una región que parece estar condenada a un ciclo interminable de violencia y tensión. Los recientes intercambios de ataques directos entre Israel e Irán han encendido todas las alarmas globales, llevando a la comunidad internacional al borde de un abismo cuya profundidad y consecuencias aún son incalculables. Lo que hasta hace poco se manifestaba a través de guerras subsidiarias y enfrentamientos asimétricos, ha escalado a una confrontación abierta que redefine el tablero geopolítico y exige una profunda reflexión sobre las verdaderas causas y los devastadores efectos de semejante beligerancia.

La situación actual es de una volatilidad extrema. Tras el ataque israelí a un consulado iraní en Damasco, al que siguió una represalia iraní con drones y misiles, y una posterior respuesta israelí sobre objetivos militares de inteligencia dentro de Irán, la región se encuentra en un punto de inflexión. Cada acción parece estar generando una reacción, tejiendo una red de represalias que amenaza con arrastrar a más actores a un conflicto a gran escala. Las informaciones de inteligencia y los análisis militares se centran en la capacidad de disuasión de cada parte, en la precisión de sus armamentos y en la contención- o la falta de ella- de sus aliados internacionales. Sin embargo, más allá de la fría lógica estratégica, subyace una serie de interrogantes que, desde una perspectiva filosófica y crítica, resultan ineludibles.

En este ciclo de venganza interminable, ¿a quién le sirve realmente este conflicto? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de esta espiral de violencia y quiénes se benefician de la inestabilidad perpetua en una región tan rica en recursos y tan vital estratégicamente? En contrapartida, ¿quiénes son los grandes perdedores, aquellos que pagarán el precio más alto por decisiones tomadas en despachos y palacios lejanos o en la euforia del fervor imperial o nacionalista?

Este tipo de preguntas no circulan en ningún medio de comunicación ni salen de la boca de ningún comunicador del prime time, justamente porque nos obligan a pensar, es decir, ir más allá de la mera descripción de los eventos y a indagar en las capas más profundas de poder, interés y sufrimiento humano. La geopolítica nos ofrece un marco para entender las dinámicas de poder entre Estados, las alianzas cambiantes y la lucha por la hegemonía regional. Pero la filosofía nos interpela sobre la ética de la guerra, la responsabilidad de los líderes y el valor intrínseco de la vida humana.

La retórica del “ojo por ojo” que ha dominado estas últimas semanas de confrontación directa entre Israel e Irán ha cristalizado en acciones militares muy precisas y calculadas, pero de un riesgo incalculable. Los ataques iraníes, que incluyeron el lanzamiento de cientos de drones y misiles hacia el territorio israelí, fueron presentados como una respuesta directa al bombardeo de un anexo consular iraní en Damasco que resultó en la muerte de altos mandos de la Guardia Revolucionaria. La defensa israelí, apoyada por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, logró interceptar la vasta mayoría de estos proyectiles, minimizando los daños materiales y, crucialmente, evitando víctimas mortales significativas. Sin embargo, la posterior respuesta de Israel sobre objetivos militares y de inteligencia en Isfahán, Irán, aunque de alcance limitado y con aparente intención de enviar un mensaje de capacidad más que de aniquilación, mantuvo viva la llama de la tensión.

Detrás de los titulares sobre interceptores y drones, la verdadera tragedia se desarrolla lejos de los cálculos estratégicos. Son los civiles, de ambos lados y en toda la región, quienes se encuentran atrapados en la encrucijada de esta peligrosa escalada. En Israel, la población vivió horas de incertidumbre bajo la amenaza de los misiles, con el trauma latente de la guerra. En Irán, la noticia de los bombardeos, aunque minimizada oficialmente, alimenta el temor a una confrontación abierta que podría devastar la infraestructura y la vida cotidiana. Como señalaba el filósofo Immanuel Kant en su ensayo titulado “Sobre la paz perpetua”, “el estado de paz entre los hombres que viven juntos no es un estado de naturaleza… el estado de paz debe ser establecido”. La realidad de hoy dista mucho de esta visión kantiana, con la seguridad de los ciudadanos constantemente en vilo, y la esperanza de una vida normal sacrificada en el altar de las ambiciones geopolíticas de dos o tres degenerados que deciden por ellos y sobre ellos. Las familias se preparan para lo peor, los niños crecen bajo la sombra de la amenaza constante, y la vida se convierte en una serie de pausas entre alarmas y ataques de noticias. Las economías locales, ya frágiles, se resienten aún más, y la inversión en armas desvía recursos que podrían destinarse a producción, salud, educación o desarrollo social.

En el tablero de este conflicto, los actores principales se encuentran impulsados por su propia percepción de seguridad existencial y ambiciones regionales. Teherán, con su teocracia y una Guardia Revolucionaria que extiende su influencia más allá de sus fronteras, busca consolidar su poder en el “eje de la resistencia”, desafiando la hegemonía regional y protegiendo sus intereses, incluyendo sus programas nucleares y de misiles.

Del otro lado, Jerusalén, con un gobierno que prioriza la protección de su población y su territorio, percibe la expansión iraní y su retórica como una amenaza directa a su supervivencia, lo que pareciera justificar sus acciones preventivas y reactivas.

Pero esta confrontación no se limita a dos capitales. Se extiende como una vasta red de intereses y alianzas, donde los actores indirectos ejercen una influencia considerable. Grupos como Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza o los Hutíes en Yemen operan como brazos armados de la proyección de poder iraní, capaces de abrir múltiples frentes y desestabilizar rutas comerciales vitales. Del lado israelí, el apoyo inquebrantable de los Estados Unidos ha sido un pilar fundamental en la disuasión y defensa, con Washington actuando como garante de seguridad y, a su vez, como mediador para evitar una escalada incontrolable. Sin embargo, el rol de Estados Unidos no es ajeno a sus propios intereses estratégicos en el control del flujo energético global y la contención de rivales.

Mientras tanto, potencias como Rusia y China observan con cautela, buscando proteger sus propias esferas de influencia y sus relaciones con todos los actores, a menudo utilizando su peso diplomático para oponerse a intervenciones occidentales o para abogar por una estabilidad que favorezca sus intereses económicos. Los países árabes moderados, como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, aunque comparten la preocupación por la influencia iraní, temen ser arrastrados a una guerra regional que devastaría sus economías y sociedades. Europa, por su parte, clama por la desescalada, consciente de las ramificaciones económicas, energéticas y migratorias de un conflicto ampliado.

Así, las posibilidades futuras se mueven en una cuerda floja, tensa entre el estallido total y la precaria esperanza de un cese el fuego. La doctrina actual parece ser una disuasión mutua, donde ambos bandos calibran sus golpes para enviar un mensaje de capacidad y voluntad sin provocar una guerra abierta que, dadas las consecuencias catastróficas, ninguno parece desear plenamente. Pero esta línea es peligrosamente fina. Cualquier error de cálculo, cualquier ataque no intencionado o cualquier acción percibida como una humillación insoportable, podría romper el delicado equilibrio y desencadenar un conflicto a gran escala con ramificaciones globales.

La búsqueda de un acuerdo de paz o un cese el fuego requeriría una diplomacia hoy inexistente, es decir, exhaustiva y multifacética, involucrando a potencias globales y regionales. Sería necesario abordar las causas subyacentes de la desconfianza y la hostilidad, incluyendo las ambiciones nucleares de Irán, la cuestión palestina, la seguridad de Israel y la influencia iraní en la región a través de sus proxies. Como argumenta el teórico político John Mearsheimer en su obra “La tragedia de la política de las grandes potencias”, los Estados “están condenados a competir por el poder, porque el sistema internacional es anárquico y las capacidades militares son los medios con los que los Estados pueden sobrevivir”. Superar esta lógica de suma cero requeriría un cambio paradigmático en la percepción de seguridad y una voluntad genuina de compromiso. Básicamente, un milagro.

No obstante, la historia nos enseña que, incluso en los escenarios más sombríos, la diplomacia y el diálogo pueden abrir brechas hacia la desescalada. El cese el fuego, por más precario que sea, es siempre preferible a la anarquía de la guerra, ofreciendo un respiro a los civiles y una oportunidad para la razón y la sensatez.

Más allá de las fronteras de Oriente Medio, la escalada actual entre Israel e Irán proyecta una sombra ominosa sobre el orden mundial. Como dijimos previamente, las ramificaciones económicas son inmediatas y profundas: la interrupción del suministro de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio global, disparará los precios energéticos a niveles insostenibles, desestabilizando los mercados y las economías ya fragilizadas. Las cadenas de suministro globales, aún recuperándose de crisis anteriores, se verían severamente afectadas, impactando desde la producción industrial hasta el coste de vida de millones de personas en cada rincón del planeta.

En el ámbito político, un conflicto abierto desafiaría la ya patética y erosionada arquitectura de la gobernanza actual. Las organizaciones internacionales y el derecho internacional, también en terapia intensiva hace años, se verían aún más debilitados si las potencias no logran contener la beligerancia. Se intensificarían las divisiones entre bloques, con el riesgo de acudir a una nueva Guerra Fría que polarice aún más las relaciones internacionales, desviando la atención y los recursos de desafíos globales apremiantes como las pandemias, la desigualdad y la pobreza. La proliferación nuclear, ya una preocupación latente, está cobrando una urgencia aterradora, ya que la inestabilidad puede incentivar a otros Estados a buscar capacidades atómicas como medida de seguridad.

Los grandes perdedores, en última instancia, somos todos los seres humanos que no tenemos acceso a la protección total de los jefes de Estado. La guerra, en su esencia, es un fracaso de la razón y la empatía. Cada explosión, cada vida perdida, cada desplazamiento forzado no es sólo una estadística, sino una herida en el tejido colectivo de nuestra ya vapuleada civilización. Este conflicto, como tantos otros, revela la cruda realidad de que la seguridad de una nación a menudo se persigue a expensas de la seguridad y el bienestar de otras, creando así un círculo vicioso de miedo, agresión y muerte masiva.

Frente a este panorama espantoso, nuestra postura no puede ser otra que la de una neutralidad activa en favor de la paz. No se trata de culpar a unos u otros, sino de reconocer la complejidad histórica y las múltiples capas de agravios que alimentan esta confrontación. La paz, sin embargo, no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de resolverlo sin recurrir a la violencia, a través del diálogo, la negociación y el respeto mutuo. Es imperativo que la comunidad internacional abandone la red social X y redoble sus esfuerzos diplomáticos. La presión concentrada sobre todos los actores, directos e indirectos, para que se abstengan de nuevas acciones militares y se sienten a la mesa de negociaciones es crucial. Se necesitan garantes confiables y marcos robustos que permitan una desescalada sostenida y el inicio de un proceso de construcción de confianza a largo plazo.

Por último, queridos lectores, es preciso indicar que el cese el fuego no es sólo una tregua militar, sino un imperativo moral. Es la única vía para romper el interminable ciclo de venganza, para sanar las heridas, para reconstruir las sociedades y para que las futuras generaciones no sigan heredando un legado de odio, resentimiento y destrucción. Es hora ya de que la razón sensata guíe la geopolítica, y que la humanidad elija el camino de la ardua concordia sobre el abismo de la exterminación.

Lisandro Prieto Femenía

Docente. Escritor. Filósofo

San Juan – Argentina

DATOS DE CONTACTO

-Correos electrónicos de contacto:

lisiprieto@hotmail.com

lisiprieto87@gmail.com

-Instagram: https://www.instagram.com/lisandroprietofem?igsh=aDVrcXo1NDBlZWl0

-What’sApp: +54 9 2645316668

-Blog personal: www.lisandroprieto.blogspot.com

-Facebook: https://www.facebook.com/lisandro.prieto

-Twitter: @LichoPrieto

-Threads: https://www.threads.net/@lisandroprietofem

-LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lisandro-prieto-femen%C3%ADa-647109214

-Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/lisandroprieto

-Donaciones (opcionales) vía Mercado Pago: +5492645316668

Opinet

Vivir más, ¿para qué? Avizorando una longevidad que nos deja huérfanos- Lisandro Prieto Femenía

“La soledad afectiva es un veneno lento: priva a la vida de su sentido y convierte los años en un insomnio prolongado”

Erik H. Erikson, 1982, p. 210.

La aspiración contemporánea de prolongar la vida confronta una tensión ética y existencial cuando las redes de convivencia que sostienen sentido se deshacen. No se trata únicamente de una cuestión de salud pública ni de una estadística inquietante sino que es la articulación misma de una pregunta antropológica: ¿qué valor tiene la duración de la vida si carece de interlocución? La biomedicina nos otorga años adicionales, pero si esos años se despliegan en un paisaje de soledad, la ganancia se transforma en anomalía significativa desde el punto de vista humano. La vida, más allá de su extensión, exige resonancia intersubjetiva para desplegar su plenitud.

La evidencia empírica que vincula las relaciones cálidas con una mejor salud y mayor longevidad obliga a reconsiderar ciertas prioridades. Concretamente, el estudio longitudinal de Harvard sobre el desarrollo adulto, liderado por George Vaillant y continuado por Robert Waldinger, resume décadas de hallazgos que sostienen que “las relaciones cálidas y duraderas protegen contra enfermedades, mejoran el bienestar emocional y alargan la vida” (Waldinger&Schulz, 2010, p. 143). Esta afirmación no es retórica: los mecanismos biológicos asociados al aislamiento social- elevación del cortisol, inflamación sistémica, alteraciones del sueño- se traducen en aumento de mortalidad y morbilidad. Así, la búsqueda de longevidad sin inversión relacional es una forma de progreso tecnocrático que pierde de vista la matriz social donde la vida humana adquiere sentido.

Los informes recientes que hablan de una “recesión de la amistad” profundizan este diagnóstico en clave social. Investigaciones vinculadas a instituciones como Harvard indican que la proporción de adultos que reportan no tener amigos cercano se ha incrementado de manera sostenida y que comportamientos como almorzar y cenar en soledad han crecido rápidamente en pocos años (Fuemmeler&Bruckmann, 2025; MakingCaringCommon, 2024). Estos datos apuntan a transformaciones estructurales bien conocidas, a saber: movilidad geográfica, precariedad laboral, disminución de espacios públicos y una reconfiguración cultural del tiempo libre que prioriza el trabajo y la presencia digital por sobre las interacciones presenciales. La investigación añade matices a esta cuestión, puesto que más allá de la cantidad de contactos, la carencia de relaciones de calidad incrementa la prevalencia de ansiedad, depresión y sensación de falta de propósito, lo que equivale a un deterioro tanto moral como epidemiológico.

La dimensión biológica de la soledad, por su parte, reafirma la urgencia de transformar las prioridades. Estudios en psiconeuroinmunología muestran correlaciones entre el aislamiento social y marcadores inflamatorios, elevación crónica del cortisol y peor pronóstico cardiovascular. En términos comparativos, la soledad puede aumentar los riesgos de mortalidad en magnitudes comparables a factores de salud tradicionales. Si la medicina actúa sobre órganos y células sin considerar el entramado relacional, podrá prolongar la vida pero también aumentar la proporción de años vividos con mala salud. Por ello, la ética del cuidado se vuelve imprescindible: reconocer la interdependencia como constitutiva de la «vida buena» y orientar políticas públicas en consecuencia.

Frente a estos diagnósticos biológicos y sociales, la filosofía ofrece herramientas conceptuales para comprender la gravedad del fenómeno. Por ejemplo Hannah Arendt afirmó que la vida humana alcanza su visibilidad y su mundo compartido en la acción colectiva y en la interacción pública, al sostener que “lo que es humano y digno de ser recordado emerge sólo cuando los hombres aparecen unos ante otros y testimonian sus actos” (Arendt, 1958/2000, p. 52). Si la amistad y la familia se diluyen, se empobrece ese espacio de aparición y se reduce la posibilidad de constituir memorias comunes y juicios compartidos. La tecnología, que promete conexión, con frecuencia entrega sustitutos: comunicaciones instantáneas que no alcanzan la corporalidad ni la reciprocidad profunda necesarias para que la persona aparezca plenamente ante el otro.

Además, la cultura posmoderna tiende a valorar la autonomía y la eficiencia, y a instrumentalizar el afecto. En sociedades que ensalzan la productividad y la flexibilidad, las relaciones suelen medirse por su utilidad material inmediata. Tal perspectiva induce una economía afectiva que devalúa la amistad profunda y la familia extensa cuando estas no aportan rendimiento evidente. Sin embargo, la amistad verdadera no es un insumo, sino una experiencia que transforma deseos, criterios y resistencias. Tal como lo planteó oportunamente C. S. Lewis sobre la amistad, al afirmar que “no es la fruta del intercambio; es un don que se funda en la constancia recíproca y en la aceptación” (Lewis, 1955/1998, p. 78). De este modo, recuperar el sentido de las relaciones implica resistir una cultura que mercantiliza el tiempo íntimo y exige, en cambio, una ética de la presencia que reconozca la amistad y los lazos familiares como bienes finales, no meramente utilitarios.

La pedagogía social también entra en este juego. Si las universidades deben impartir cursos sobre cómo cultivar amistades, ello revela una carencia social que precisa intervención institucional. Sí, lamentablemente es cierto: existen cursos y programas ofrecidos por universidades o instituciones asociadas que se enfocan en desarrollar las habilidades sociales y, específicamente, la capacidad de entablar y mantener amistades. Aunque quizás no sean “cátedras” tradicionales en el sentido de una asignatura troncal dentro de un plan de estudios, muchas instituciones de educación superior han reconocido la importancia del bienestar emocional y la conexión social de sus estudiantes.

Enseñar técnicas de sociabilidad no basta si no se transforman los marcos estructurales que atomizan la existencia: horarios laborales extensos, dispersión geográfica y precariedad económica. Más aún, la formalización académica de la amistad pone de relieve que la adquisición de competencias interpersonales demanda práctica intencional y comunidades que las sostengan. Recuperar la amistad exige, por tanto, tanto praxis social como políticas públicas que favorezcan la convivencia y el tiempo compartido.

Hasta aquí, la argumentación se sostiene sobre evidencia empírica. Sin embargo, la crítica debe volverse más incisiva cuando observamos el estilo de vida posmoderno que potencia y, al mismo tiempo, normaliza el problema. La larga ampliación de la vida humana choca con una cultura que celebra la fragmentación como virtud y presenta la autonomía radical como logro moral.

Bajo esa estética, la identidad se configura estrictamente por el consumo, redes y performances temporales mientras que la profundidad se mercantiliza y la promiscuidad relacional se confunde con libertad. El resultado de este cóctel detestable, es una vida construida sobre superficies brillantes: perfiles que exhiben logros, amistades que funcionan como capital simbólico y tiempos compartidos medidos en “likes” y apariciones efímeras. Esta fachada de vida no es inocua: produce sujetos habituados a la gratificación inmediata, a la relación líquida, al lazo que no exige continuidad ni responsabilidad.

Sobre este último aspecto, ZygmuntBauman diagnosticó con agudeza esa fragilidad cuando describió la modernidad líquida: las conexiones humanas, según él, “se vuelven frágiles porque la sociedad hace de la relación una elección permanente y reemplazable” (Bauman, 2000/2003, p. 76). Su crítica es, por tanto, tanto descriptiva como normativa: describe la volatilidad relacional y advierte sobre sus costes para la cohesión social. Complementariamente, Byung-Chul Han denuncia cómo la sociedad del rendimiento y la exposición permanente erosiona la capacidad de cuidado y de espera necesaria para la amistad: la constante optimización del propio brillo reduce la solidaridad y suprime la lentitud que permite la construcción de la confianza interpersonal real (Han, 2012/2015, p. 34). En conjunto, estos diagnósticos explican por qué las relaciones profundas declinan, no solamente porque la tecnología facilita conexiones superficiales, sino porque una racionalidad productiva convierte los afectos en recursos explotables y desechables.

La crítica posmoderna puede ser incluso más ácida, puesto que la apología del individualismo absoluto sirve a intereses económicos y políticos puntuales. El sujeto desarraigado es más manejable, menos proclive a realizar demandas colectivas y más disponible a formar parte de un mercado que exige la flexibilidad total. La soledad, entonces, no es sólo efecto colateral cultural sino que puede funcionar como técnica de gobierno. Recuperar la amistad es, por tanto, también un gesto de resistencia política, ya que reinstaurar las obligaciones mutuas, reconstruir los espacios de aparición y sostener las narrativas compartidas de sentido refundan el sentido de la existencia humana. No es casual que Robert Putnam nos haya advertido sobre la pérdida del capital social, que erosiona la capacidad comunitaria para sostener los bienes comunes a todos. Hoy, esa erosión se acelera y se inserta en una economía de la atención que premia la visibilidad por sobre la fidelidad (Putnam, 2000/2003, p. 22).

Como mencionamos al pasar recientemente, la ética del cuidado, de Carol Gilligan y sucesores, remarcan que la responsabilidad por el otro no es un rasgo secundario de la moralidad, sino su núcleo potencialmente restaurador. En efecto, valorar la interdependencia no socava la autonomía madura, sino que la constituye. Por ende, políticas de conciliación laboral, diseño urbano que propicie encuentros, inversión en espacios públicos y prestaciones que alivien la carga del cuidado se presentan como medidas complementarias a los avances biomédicos. Enseñar a cultivar amistades en la universidad puede ser útil, pero sin condiciones estructurales que permitan prácticas relacionales sostenidas la lección seguirá siendo un parche.

Asimismo, la dimensión narrativa del yo reclama cierta atención. Erikson enfatiza que la integridad en la tercera edad depende de una biografía reconocida por otros. Es decir, sin testigos, la vejez puede devenir en una soledad narrativa que niega el sentido retrospectivo (Erikson, 1982, p. 210). La medicina puede intervenir sobre el organismo, pero no restituir la memoria testificada por los otros. La celebración de aniversarios, la transmisión intergeneracional de historias y la presencia en los momentos decisivos son prácticas que confieren sentido retrospectivo y que, por ello, deben ser objeto de políticas y prácticas culturales que las sostengan.

No obstante, la recuperación de la amistad y de la familia exige una disposición práctica: la lentitud relacional, la fidelidad y la disposición a la reparación. Estas actitudes contrastan con la dinámica posmoderna de rendimiento y apariencia; por tanto, exigirán cambios tanto personales como institucionales. En lo personal, implican priorizar la presencia sobre la gestión del tiempo instrumental; en lo institucional, demandan reorientar recursos y repensar prioridades públicas para que la vida prolongada sea también vida compartida.

La respuesta política, por tanto, debe ser multidimensional: integrar la medicina con políticas urbanas y laborales, con educación relacional que no instrumentalice la amistad, y con sistemas sanitarios que traten la soledad como un determinante social de la salud. En otras palabras, la ampliación de la vida corporal debe intersectarse con una política del cuidado que haga posible la compañía. De no hacerlo, la promesa de la longevidad se convertirá en una conquista técnica que deja intactos los factores que empobrecen la existencia humana.

En conclusión, queridos lectores, si la modernidad nos alarga la vida pero nos priva de compañía, debemos replantear colectivamente qué significa el bien humano. ¿Qué valor tiene una vida prolongada si no hay manos que sostengan los temblores, voces que recuerden el pasado, risas que celebren los logros, miradas que confirmen nuestra existencia? ¿Aceptaremos la paradoja de la longevidad solitaria como inevitable, o resignificaremos nuestras instituciones para reconstituir redes de cuidado y amistad? La respuesta colectiva implicará decisiones políticas que prioricen la presencia, re-imaginen espacios públicos y educacionales, y traten la soledad como determinante tangible de salud. En lo personal quedará la pregunta inquietante: ¿qué estaré dispuesto a sacrificar en nombre de la longevidad, y a quién buscaré para que mis años cuenten como algo más que tiempo? ¿Podremos aún recuperar la costumbre de acompañar, o habremos naturalizado la soledad como precio inevitable del progreso? Finalmente, si la medicina puede curar el cuerpo, ¿será también capaz de curar la soledad del alma, o ese es un remedio que debemos inventar entre todos antes de llegar a la vejez?

Referencias bibliográficas

Arendt, H. (2000). La condición humana (4.ª ed.). Paidós. (Obra original publicada en 1958).

Bauman, Z. (2003). Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica. (Obra original publicada en 2000).

Erikson, E. H. (1982). The life cycle completed. W. W. Norton. (Citado: Erikson, 1982, p. 210).

Fuemmeler, B., &Bruckmann, C. (2025). The Friendship Recession: The Lost Art of Connecting. Harvard Kennedy School — EvidenceforAction. Recuperado de https://happiness.hks.harvard.edu (informe, 28 de febrero de 2025).

Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development. Harvard UniversityPress.

Han, B.-C. (2015). La sociedad del cansancio. Herder. (Obra original publicada en 2012).

Lewis, C. S. (1998). Los cuatro amores. Ediciones B. (Obra original publicada en 1955).

Making Caring Common (Batanova, M.; Weissbourd, R.; McIntyre, J.)(2024). Loneliness in America.Harvard Graduate School of Education.Recuperado de https://mcc.gse.harvard.edu (informe, 3 de octubre de 2024).

Putnam, R. D. (2003). Bowling alone: The collapse and revival of American community.Simon&Schuster. (Obra original publicada en 2000).

Waldinger, R., &Schulz, M. (2010). El estudio de desarrollo del adulto de Harvard: lecciones sobre salud y relaciones. En R. Waldinger (Ed.), Estudios longitudinales y bienestar: perspectivas sobre la vida adulta (pp. 137-158). Editorial Académica.

Opinet

EL ERROR DE TENERLE COMPASIÓN AL MONSTRUO Por: Yossi Abadi

Muchas veces me preguntan cuál fue el secreto del cambio en El Salvador en materia de seguridad. Suelen esperar una respuesta técnica: más policías, más presupuesto, más tecnología. Pero el punto de quiebre fue otro, mucho más incómodo y mucho menos exportable: el Estado decidió no ceder. No a la presión internacional. No al chantaje moral. No a la idea, muy instalada en ciertas democracias modernas, de que la justicia debe ser sensible con quien destruyó vidas.

Durante años, muchas democracias confundieron humanidad con indulgencia. En nombre de los derechos humanos, desplazaron el foco hacia el bienestar cotidiano del criminal, mientras las víctimas -y quienes aún podían convertirse en ellas- quedaban fuera del encuadre. El resultado fue un sistema invertido: Estados movilizando recursos, jueces y solemnidad institucional para garantizar el confort de asesinos.

El mejor ejemplo de hasta dónde puede llegar esa inversión no está en una teoría jurídica. Está en una celda europea, ocupada por un hombre que asesinó a 77 personas.

En Noruega, Anders Breivik cumple condena en condiciones que se asemejan más a una vivienda que a una celda. Tiene televisión, gimnasio, escritorio y acceso a estudios universitarios. Demandó al Estado alegando trato inhumano porque el café se servía frío y su consola de videojuegos era anticuada. Un tribunal le dio la razón. El proceso judicial fue prolongado. El entierro de sus víctimas, breve y definitivo.

Dinamarca ofreció otra escena. Peter Madsen, quien violó, torturó y asesinó a la periodista Kim Wall, no necesitó tribunales para transformar su condena en vitrina. Desde prisión mantuvo relaciones sentimentales, recibió cartas de admiradoras y contrajo matrimonio legal. El sistema penitenciario funcionó exactamente como fue diseñado. Para cuando la opinión pública reaccionó, la cárcel ya había cumplido una función inesperada: otorgar visibilidad.

Israel llevó el fenómeno a un plano aún más inquietante. Terroristas condenados por atentados masivos -algunos con múltiples cadenas perpetuas- presentaron peticiones ante la Corte Suprema no para revisar sus sentencias, sino para mejorar sus condiciones de vida. Uno solicitó televisión satelital porque los canales disponibles no eran suficientes.

Otro exigió un colchón ortopédico por dolores de espalda. Otro pidió acceso ampliado a internet para continuar estudios universitarios. El Estado compareció. Los juecesescucharon. Se fijaron audiencias. El calendario judicial de un país en guerra se ajustó para deliberar sobre el bienestar físico y emocional de quienes habían asesinado civiles.

Todo fue legal. Y precisamente por eso resulta tan perturbador.

Cuando un Estado dedica su tiempo más valioso -el tiempo institucional- a optimizar la experiencia carcelaria de asesinos y terroristas, algo se quiebra. La justicia deja de ser protección y se convierte en administración. El criminal se vuelve sujeto central del derecho. La sociedad queda reducida a una abstracción sin urgencia.

El Salvador decidió no seguir ese camino.

El Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, invierte esa lógica sin pedir permiso. No busca agradar a observadores internacionales ni ganar premios de diseño institucional. Su mensaje es simple y brutal: el miedo cambia de lado. El Estado deja de justificar su firmeza y la ejerce. No hay pedagogía para el victimario ni metáforas terapéuticas. Hay control. Hay orden. Hay una línea clara que antes no existía.

Por eso incomoda tanto. CECOT no discute si el criminal está cómodo. Discute si la sociedad está a salvo. Y en ese giro -silencioso y efectivo- El Salvador recordó algo que muchos países olvidaron: que la cárcel no es un experimento moral, sino una herramienta de soberanía.

CECOT parte de una premisa simple: antes de los derechos humanos del asesino están los derechos humanos de la víctima. Y antes aún, los derechos de quienes todavía no han sido atacados. Está destinado a asesinos seriales, jefes criminales y terroristas que destruyeron comunidades enteras.

Eso no es crueldad. Es prevención.

Los resultados son visibles. Barrios que antes vivían bajo extorsión hoy funcionan. Comercios abren. Niños caminan. Madres duermen. El silencio que llegó después no fue el de la represión, sino el del alivio.

Occidente puede seguir perfeccionando procedimientos y llamarlo “progreso”. El Salvador eligió claridad, prioridad y coherencia. CECOT no es la negación del derecho humano. Es la negación de la ingenuidad. Y en un mundo donde el crimen aprendió a usar la ley como escudo, quizá el acto más humano que le queda al Estado sea recordar, sin complejos, a quién debe proteger primero.

Yossi Abadi

Consul Honorario de El Salvador en Israel

Opinet

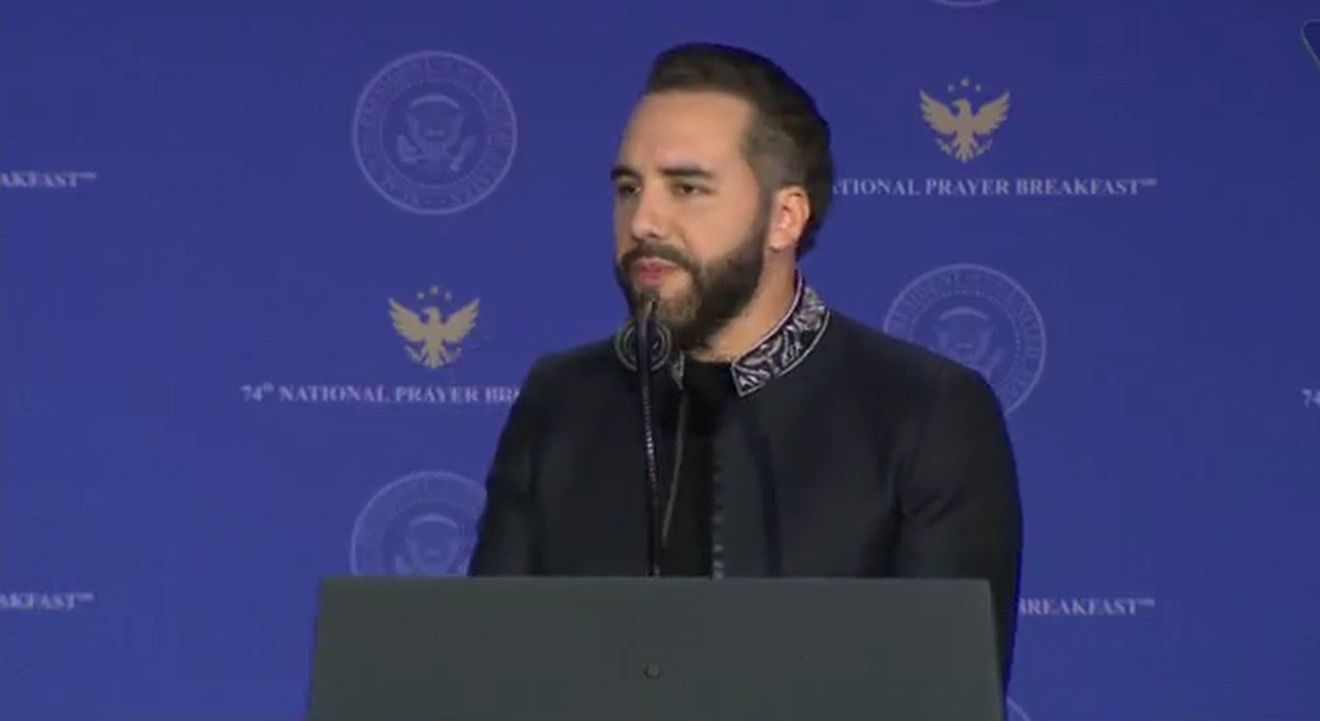

Ese Nayib Bukele si saaabeee !!! Por Dionisio De Jesús

La Ley Especial de” La Quincena 25”, parece el título de una serie de Netflix; pero no, es el primer acto de campaña del presidente salvadoreño Nayib Bukele, en busca de la repostulación para el periodo 2027-2033. Mejor no le podía salir. Ni un mitin multitudinario. Ni un llamado por la red a los que tiene acostumbrado a su militancia y país. No, aquí tuvo la atención de la audiencia y target más numeroso: el país entero, en un enero que, a la gente, “se lo estaba comiendo un tigre”, por ser el mes más cruel, no abril, como escribió T.S. Elliot, en su inmenso poema, “The Waste Land”.

Para los que no son del Pulgarcito América, ¿qué es la “Quincena 25”? ¿Qué grandes problemas existenciales pudo resolver esta mágica solución sacada de la chistera del Mago Nayib? Hagamos un poco de historia. Por ley de la República, el “Aguinaldo”, lo que en otros países (como en dominicana) se denomina “doble sueldo”, le fue entregado anticipadamente, del 20 de octubre al 20 de diciembre de 2025, evento inédito. Según reformas al Código de Trabajo, “se permite a los empleadores (públicos y privados) poder hacer uso del tiempo para conveniente, según sus provisiones de recursos en el cual sufragar esa responsabilidad con su personal”.

La gente, como siempre está en “olla”, hizo uso de esos recursos, por primera vez, en toda la historia de este país y como era de esperar, para diciembre, al entrar la Navidad, “la prángana”, es decir sin uno ya, fue más pronunciada, y como dicen Kinito Méndez y Johnny Ventura, en su famoso merengue navideño, ya no era posible que todos los empleados, y mucho menos, los más derrochadores pudieran tener y cantar:” linda, linda, linda Navidad…”.

Y pasó diciembre, y entró enero con su carga de incertidumbre por ser un mes nuevo, el primer mes del año que empieza y cuando se dio el emolumento, estaba casi entero. Y con enero, llega el compromiso de preparar “los cipotes” (los niños) para la continuidad del periodo escolar que termina a finales de octubre. Entonces entra en acción el Super Nayib y les trae una solución que se recordará mientras no llegue otro mandatario y derogue ese decreto gubernamental. Lo que dudo mucho, pues habrá que esperar demasiado tiempo para que esto pueda pasar.

Como dije, “La Ley Especial de la Quincena 25”, es una nueva forma de darle un extra a los empleados de gobierno, pero que en el decreto se dejaba abierta la posibilidad de que el sector privado hiciera también. Y ni corto ni perezosos, todos se pusieron donde “el capitán lo vea” y anunciaron que se adherían a la medida gubernamental… y san, llegó ese “pistillo”, es decir, los chelitos, en buen dominicano en un enero que no se esperaba, como por arte de magia. Todo empleado que trabaja en el Estado y sector privado recibió la mitad de su sueldo (no préstamos) con un tope de salarios estipulado de hasta $1,500.00 por empelados. Un milagro, un milagro, gritaban muchos, reafirmando que Dios sí existe, aunque ahora tenga su símil en Nayib Bukele, el que más sabe.

Hay que dejar claro, que esta figura monetaria, si se puede nombrar así, existe desde hace muchos problemas resueltos, en Guatemala. Allá se le denomina: “el sueldo 14”, cumpliendo el mismo cometido y se da también en enero de cada año, ya instaurado por decreto del Ejecutivo y el Congreso.

Según el presidente de El Salvador, “El Gobierno prevé que esta medida no solo aliviará las finanzas de los hogares, sino que también tendrá un efecto multiplicador en la economía, especialmente en el comercio, el sector informal y los pequeños negocios,” reafirmó.

“Muchos de los beneficiarios directos de “la Quincena 25” comprarán en sus negocios, convirtiendo un mes económicamente lento en uno de los mejores”, indicó Bukele.

Y tiene mucho, o plena verdad al expresar estos juicios, porque fíjese: las navidades salvadoreñas de este año, tuvieron un poco deprimidas, ya que con la entrega anticipada de los “aguinaldos”, en todos los sectores de la economía, público y privado, la gente hizo fiesta, también, anticipadas, y si lo querían, sus dineritos, para algo especial como mejoras del hogar, pagar deudas, darse un gustito de un viaje, o lo que sea, al ser anticipado y no tener muchos hábitos de ahorros los dilapidaron, “se lo comieron con guineítos”, se lo bebieron, los más alegres, y diciembre llegó y no se pudieron cumplir los sueños de un año entero que siempre anotamos hacer con esos “molongos” que esperamos recibir en el mes más esperado.

70.2 millones de dólares dispuso solo el gobierno nacional para poder honrar el compromiso asumido en esa “Ley Especial Quincena 25” de la República, que esta vez, fue voluntaria en el sector privado, pero que para el 2027 se convertirá en obligatorio su cumplimiento en todas las empresas: las grandes, mediana, pequeña y micro que hacen vida económica en el país. Del sector privado no sabemos cuánto tuvieron las empresas que erogar, pero como quiera que sea, hubo dinero, mucho dinero que entró a la economía y la dinamizó en un mes que se caracteriza por su rigidez y la falta de circulante en los comercios y todos los sectores que dinamizan el día a día de economía y los sectores que actúan para que se de este milagro que llamamos intercambio de bienes y servicios.

Se lo voy a contar, mi testimonio: a mí me tocó llegar, el viernes 15 de enero a Walmart de la Colonia Escalón, no para disfrutar del aguinaldo de enero, noooo, pues no soy tan suertudo como para trabajar en el tren gubernamental… no lo van a creer, no se podía caminar, cuánta gente, con sus niños, los abuelitos, toda la familia comprando los útiles escolares que seguro no sabían cómo iban a solventar esa obligación familiar de proveer los materiales del segundo ciclo del año lectivo. Pero ahí estaban felices, resolviendo con ese “pisto” fresquecito, que nunca pensaron les iba a llegar. Y el sábado me di una vueltecita por el Price Smart Santa Elena a resolver algo de compra familiar y, oh sorpresa, ¡¡¡estaba lleno!!!, topado como si la Navidad se celebrara en enero. La clase media y media alta, también había recibido sus emolumentos de sus empleos en el sector privado. Los patronos, no podían recular, pagaron a tiempo y de manera expresa.

Pero como en el capitalismo, no tan salvaje como dicen alguno, la economía es circular: lo que va, viene, y lo que te pagan otra vez a los mismos, le termina por llegar, reciclar. Solo te sirve para alegrar por un momento. Esa ley de la economía se cumplía cabalmente y llegado el lunes, ya nadie tenía ni “el clavito de la suerte”: todo había vuelto a los mismos de siempre, el comercio, jajajajaj, los que dictan las reglas del juego. “Pisto dado, pisto gastado”. Así de patética es la ley de la oferta y la demanda en este tiempo.

Algunos economistas en sus análisis del evento han escrito, que lo efectuado es “incoherente” pues el gobierno teniendo problemas fiscales y habiendo recortado empleos adquiera más gasto corriente. Y van más lejos, expresan, que esto rompe con los acuerdos pactados con los ajustes del FMI, por lo que tarde o temprano se verán los resultados negativos respecto de poner un freno al gasto. Y más: cuando el gobierno ha empezado una embestida con despidos de una gran cantidad de servidores públicos de las diferentes carteras.

“El gobierno no tiene dinero. Hay que ser claros, el gobierno tiene un problema fiscal, y está tratando de salir de un gran problema de deuda. De hecho, el acuerdo con el FMI es para hacer ajustes para mejorar los ingresos y recortar gastos,” ha dicho el economista Rafael Lemus.

Pero como sea, el mago Nayib sacó de su chistera una carta bajo la manga, que de seguro se va a hablar por mucho tiempo. Pudo resolver en tiempo real un problema a los salvadoreños, los de a pie y los que no estaban tan endeudados: traer la Navidad en enero. Y es mucho ingenio. Y con eso, da el primer golpe de una carrera política de cara al certamen presidencial del 28 de febrero de 2027, carrera que de seguro lleva el carril de adentro. En la última encuesta del Ludop de la UCA, (Universidad José Simeón Canas) dada a conocer a principio de la semana pasada en el periódico La Prensa Gráfica, Bukele obtiene nota de 8.39% de aceptación de la población salvadoreña. No hay que escribir más nada. El que venga atrás que arreé. ¡Y quién le gana fanático!! ¡¡¡Ese Nayib Bukele si sabeeeee!!!

.

.

Dionisio De Jesús

Diplomático, poeta

dionisiodejesus@gmail.com

Dionisio de Jesús. Poeta, diplomático, mercadólogo y especialista en comunicación política. Estudió educación, mención filosofía y letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Realizó estudios de Postgrado en Mercadeo en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), donde impartió docencia; obtuvo Maestría en Mercadeo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, (PUCMM), donde también fue docente y terminó una especialización en Comunicación Corporativa (publicidad de imagen y relaciones públicas) en España, Young & Rubicam, Madrid, España, homologada por la Universidad Complutense. Diplomado en Diplomacia Cultural, auspiciado por la Cancillería de Costa Rica, la Cancillería de El Salvador y la Embajada de la República Dominicana en Costa Rica. Cursó una Especialización en Negociación y Diplomacia Climática, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC, Cancillería de la República Dominicana. Taller-Diplomado: “Conociendo la Institucionalidad del SICA”, impartido por el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, la Embajada Dominicana en Costa Rica. Diplomado y Especialización sobre el Sistema de la Integración Centroamericana, Niveles I y II, auspiciado por la Cancillería de El Salvador, Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, Vicepresidencia de El Salvador y la Fundación Alemana, Hanns Seidel Stiftung., pendiente presentación trabajo final para optar por el grado de Maestría. Ha publicado 12 libros de poemas; sus textos han sido antologados en más de 15 antologías en República Dominicana y el extranjero. Laboró como Director Creativo en las más grandes y prestigiosas agencias de publicidad de su país, entre los años de 1987-2004. Ha sido profesor de marketing, publicidad y comunicación en universidades de República Dominicana y El Salvador. Ha sido consultor de campañas políticas en su país, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, entre los años 2000-2025. Produce desde El Salvador, el Podcast:” Bitácora Centroamericana y Caribeña”, cada lunes a las 7:00 PM, hora de El Salvador, trasmitido por YouTube y Facebook a través de la plataforma Cronio TV.