ENTREGA ESPECIAL

Relato de un niño de 9 años que cruzó 4 países para reunirse con sus padres en EE.UU.

El protagonista de «Solito», el libro de memorias del escritor y poeta Javier Zamora, es un niño de 9 años que realiza un viaje imposible, terrible, un viaje que nadie debería tener que hacer.

A esa edad, Zamora dejó su pueblo natal en El Salvador con el objetivo de llegar a Estados Unidos para a reunirse con sus padres, que habían partido antes que él: el papá huyendo de la guerra civil, la mamá unos años después para reencontrarse con su esposo y buscar nuevas oportunidades.

Su abuelo lo acompañó hasta Guatemala, pero luego Javier, alias «Chepito», tuvo que seguir solo y atravesar México y el desierto de Sonora, junto a otros migrantes que seguían su misma ruta. Muchos se quedaron en el camino. Fueron detenidos, murieron o simplemente desaparecieron.

La travesía debía durar dos semanas, pero por una traición duró nueve. «Solito» habla de lo que ocurrió en esos 49 días y de las relaciones que nacieron en ese trayecto.

Es un texto donde detalles devastadores se entrelazan con pasajes de una belleza estremecedora. Un libro que los críticos han descrito como importante, necesario, inolvidable.

«Por primera vez me sentí alone, lonely, solo, solito, solito de verdad»… Empecemos por esta frase que le da título al libro y que refleja una soledad muy desoladora. ¿Qué sentiste al escribirla por ese niño que fuiste?

Recuerdo que cuando escribí esa oración, me salió así a la primera, no le hice cambios. Creo que marcó un momento y de alguna manera encapsula lo que he sentido al trabajar en el libro, que es como un reconocimiento de lo que me ocurrió, de lo que sufrí, que es algo que me ha costado mucho tiempo aceptar.

Yo llegué a Estados Unidos a los 9 años y no comencé a escribir estas memorias hasta los 29. Tuvieron que pasar 20 años para que me atreviera a recordar y a dejar atrás ese escudo masculino, de hombre latino, tan machista, que cree que si uno no piensa en algo simplemente desaparece.

Pero sucedió. Y escribirlo me liberó, me ayudó a sanar.

Claro que el título no lo elegí yo, y cuando mi agente me lo propuso a mí no me gustaba nada.

¿Por qué?

Quizás porque estaba en medio de una terapia y aún no estaba preparado para enfrentarme a esa desolación. Que es muy grande.

En realidad, si pienso en el título, yo creo que no tuve una sino tres soledades.

La primera es haber crecido sin mis padres, sin mi papá que se va primero cuando tengo 1 año y sin mi mamá, que lo sigue cuando voy a cumplir 5.

La segunda ocurre cuando mi abuelo, que me acompañó hasta Guatemala, regresa a El Salvador, y me siento solito de verdad porque es la primera vez en la vida que no tengo a mi alrededor a alguien cercano.

Y la tercera se da cuando luego de sobrevivir junto a todos esos migrantes -sobre todo junto con Chino, Patricia y Carla, que se convirtieron en mi familia- llegamos a Estados Unidos y nos separamos. Se van, me quedo sin ellos.

De hecho, es muy paradójico que el libro termine cuando te encuentras con tus padres, y esa alegría enorme vaya acompañada de una pérdida que te duele tanto.

Sí. Probablemente esa es la soledad que me ha costado más. Es la que me oculté, la que olvidé por 20 años, hasta que comencé a escribir «Solito».

La de haber perdido a quienes literalmente me cargaron cuando ya no podía caminar, a los que me salvaron la vida.

Y al mismo tiempo que existe esa desolación tan profunda, en el libro abunda la ternura. ¿Estabas consciente de eso al escribir?

Sí, fue algo que hice conscientemente.

Me ayudó mucho que en 2017, dos años antes de empezar a escribir «Solito», yo había publicado en Estados Unidos mi primer libro, Unaccompanied (aún no traducido al español), que es un poemario.

Tenía 27 años, y al releerlo en medio de la terapia que estaba haciendo, me di cuenta de lo tristes que eran todos los poemas, que hablaban de mi papá durante la guerra civil de El Salvador, de mi vida en Estados Unidos sin papeles, y de cruzar la frontera, el borde.

Y al reconocer el enojo y el resentimiento que esos versos tenían hacia mí mismo, hacia mis padres, hacia EE.UU., entendí que me estaba engañando, que yo era mucho más que ese trauma.

Así que cuando tomé la decisión de escribir mis memorias en prosa, me propuse ser más tierno conmigo mismo y con los migrantes con los que viajé.

Es, además, mi forma de criticar lo que los periodistas escribían en esa época, cuando se produjo la crisis en la frontera y parecía que por primera vez descubrían que había niños migrantes.

Siendo yo uno de ellos, me dolía lo que leía, esos reportajes que nos reducían a una estadística o al perfil de alguien que sufre, que es un pobrecito al que hay que ayudar.

Yo sabía que eso no era todo, que no nos pasamos las 24 horas sufriendo. También hay momentos tiernos, momentos chistosos, de pura alegría, al comer por ejemplo, al probar tacos, y en tantas otras cosas que espero que hayan quedado capturadas en el libro.

De hecho, uno de los momentos más conmovedores del libro sucede cuando la policía migratoria los detiene y los obliga a tenderse en el suelo con las extremidades extendidas, y tú te imaginas que eres Superman y que estás volando. Es una imagen que rompe el corazón. ¿Es real o una licencia literaria?

Yo estoy convencido de que ocurrió.

Creo que es la técnica que usó mi cerebro para disociar, para no estar ahí tirado en el suelo con soldados apuntándonos. Preferí volar o jugar con la lagartija que apareció en ese momento y a la que llamé Paula.

Haciendo eso, trasciendo la escena, me voy.

Y sé que pasó, que es verdad, porque todavía hoy cuando estoy en una situación en la que no quiero estar, por ejemplo en una conversación que no me gusta con mi esposa, yo digo «oh, mira, mira el pájaro, mira cómo vuela».

Es algo que nunca se va, que aprendí de niño por el trauma, y que aún está conmigo.

Entiendo que la primera escena que escribiste es la del bote que toman desde Guatemala para llegar a México, que aunque contiene la dulzura de cómo te cuidan tus acompañantes, describe una situación brutal con detalles raramente mencionados en la prensa, que solo habla de los naufragios o de los que logran cruzar y quedan detenidos o atrapados…

Yo empecé a escribir el libro como una memoria tradicional, como un hombre de 29 años, poeta, que recuerda las peores nueve semanas de su vida.

Pero incluso yo como escritor me aburría con lo que escribía.

Fue en esos días cuando mi terapeuta me sugirió hacer el ejercicio de pensar qué sucedería si me conectara con ese niño con el que por 20 años no había querido hablar ni ponerme en su piel, en sus zapatos.

Estamos hablando de 2019 y en los periódicos seguía habiendo muy poco entendimiento de lo que es emigrar a Estados Unidos. Solo se hablaba de las caravanas de caminantes o de La Bestia.

Pero esa no era mi historia ni mi ruta. Y nadie escribía de estos botes, que por lo demás todavía se usan.

Era algo que me enojaba. Y cuando me puse a escribir, me salió este episodio, que redacté de forma casi compulsiva, sin frenar.

Fue una experiencia dura, pero escribirlo en presente me ayudó a recordar muchas cosas, como el olor del mar mezclado con el de la gasolina y el del sudor; o el mareo y el vómito de los que iban conmigo y cómo el viento nos devolvía lo que vomitaban y todos nos impregnábamos de ello; o el hombre que gritaba porque le temía al mar y no sabía nadar y que me dio mucho, mucho miedo, porque yo tampoco sabía nadar.

¿Tenías miedo de morirte o te asustaba más no llegar a tu destino, no reencontrarte con tus padres?

No sé si a esa edad yo entendía cognitivamente el concepto de la muerte, aunque como todo ser humano, seguro la intuía.

Pero ver a los adultos tan llenos de miedo, me causó un gran horror, un terror que no se olvida, que te marca.

Uno podría decir que en paralelo a la travesía, el libro es como un viaje inaugural en el que nombras muchas cosas que aprendes o te pasan por primera vez, desde amarrarte los cordones de los zapatos, a conocer países nuevos, comidas que no habías probado, tu atracción hacia Carla…

Sí, hay cosas lindas que me pasaron en ese viaje, pero en perspectiva me he dado cuenta de que yo no tuve niñez, que la perdí en el viaje. Y eso es triste.

Hay una escena particular que marca eso, que es cuando pruebo mi primer cigarrillo y los hombres que me acompañan me mandan a buscar gasolina en polvo. Como broma. Porque yo era ingenuo y no sabía que no existía.

Para ellos, esa fumada es lo que se necesitaba para que este niño de 9 años se sintiera como más machito o más poderoso. Que sí, funciona. Pero también ese momento marca el fin de una etapa del niño que yo era y el que hubiera sido si no hubiese pasado todo lo que ocurrió después.

Es algo muy complejo, porque al mismo tiempo, lo que pasó es lo que me ha formado, lo que me hace la persona que soy.

Quizás por eso, porque siento que no tuve niñez, el mejor elogio que alguien me puede hacer cuando entramos en confianza es decirme que parezco un niño.

Como en toda historia de migración, el coyote es un personaje importante en tu libro, pero cuentas que para la gente de tu pueblo era una figura familiar, como un «coyote bueno», lo que suena bastante contraintuitivo.

Sí, este es un punto que tal vez mucha gente no va a entender, pero en esos tiempos, en los 90, muchas de esas personas a las que llamábamos coyotes pensaban que de verdad estaban ayudando a otras personas, como yo o como otros que estaban huyendo de una guerra o una posguerra, a reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

En sus mentes, esos coyotes estaban haciendo algo bueno.

Y, pese a que mucho de lo que a mí me ocurrió fue culpa de un coyote, yo soy del mismo pensamiento de que sí, estaban haciendo algo bueno.

Funciona un poco como en una economía. El mercado estaba ahí y alguien tenía que hacer ese trabajo.

Pero hoy el mercado se ha hecho tan rico, tan bueno, que se ha convertido en un monopolio dominado por los carteles, que han comprado y contratado a los coyotes. No hay coyotes que no pertenezcan a uno.

La infraestructura de la inmigración ha cambiado en forma exponencial hacia lo peor. Por eso es que cada vez mueren más migrantes.

Ni salvadoreño, ni estadounidense, tú prefieres que te describan como migrante, ¿no?

Sí, sí, he usado esa palabra y he pedido que la usen, pero ahora en muchas de mis charlas y entrevistas estoy tratando de usar el término sobreviviente, porque creo que la palabra inmigrante ha sido tan distorsionada que, al menos en Estados Unidos, se convierte en algo muy negativo.

Terminemos hablando del amor. Las relaciones que nacen en tu travesía están colmadas de él. Después de haber escrito tanto sobre el dolor, ¿no te dan ganas de escribir sobre el amor?

Ah, sí, es cierto que quizás mis poemas no tienen tanto amor, pero yo veo mi prosa, este libro como una gran carta de amor para los cuatro. La carta que siempre espero que lean, o escuchen de ella y volvamos a vernos.

Y lo que estoy escribiendo hoy, que es como la segunda parte, mi vida en Estados Unidos, creo que va a ser incluso más dura de leer, pero también es una carta de amor, esta vez para mis padres, que me tuvieron a los 18 años, y también han sufrido mucho.

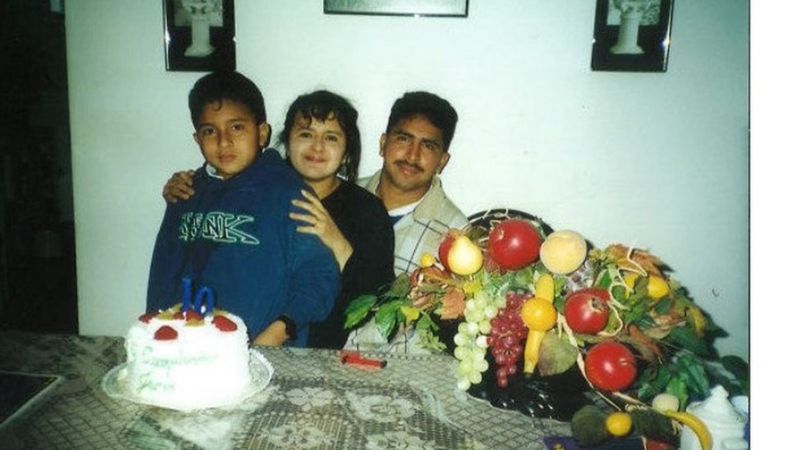

El padre de Javier inmigró a Estados Unidos huyendo de la guerra civil de El Salvador un poco después de que se tomara esta fotografía.

Para ellos lo que pasó fue muy difícil. Mi papá dice que nunca va a olvidar el olor que yo tenía cuando nos reencontramos. Lloró mucho con eso.

Él leyó el libro, pero mi mamá no ha logrado pasar del primer capítulo.

¿Y sabes qué repercusión ha tenido en otros migrantes?

Mira, curiosamente, en los tres años que estuve de gira con mi libro de poemas, nunca hablé con algún migrante de mi trabajo.

Pero con «Solito» es diferente. Ha sido maravilloso que a las lecturas vayan niños o que se me acerquen adultos y me digan «yo también fue un niño migrante».

Llega a ser escalofriante que muchos me cuenten que cruzaron el mismo mes y año que yo, que estuvimos en el desierto de Sonora en el mismo momento. Por mucho tiempo yo sentí que estaba solito en ese trauma, que había sufrido más que nadie, y eso es muy tóxico, porque te dejan de importar los que están a tu lado.

Pero no es verdad. No estamos solitos. Somos muchos.

Ahorita mismo, mientras hablamos, seguro hay un niño de Venezuela, Cuba, Nicaragua o El Salvador que está cruzando. Ojalá ellos también lleguen a saber que no están solos, que nunca lo han estado.

ENTREGA ESPECIAL

Niña Cata: Abuelita de 91 años que va por primera vez a la escuela y recibe su computadora

En el pequeño pueblo de El Congo, en Santa Ana Este, las aulas del Centro Escolar El Congo guardan historias que desafían el paso del tiempo.

Allí, entre pupitres compartidos y pizarras llenas de letras recién trazadas, una mujer de 94 años —Catalina Mendoza— dio sus primeros pasos formales en la escuela.

Nunca antes había cruzado el umbral de un aula como alumna; la vida, con sus labores del campo, la crianza de hijos y las necesidades diarias en un El Salvador de otras épocas, no le dejó espacio para ello.

Pero este 2026, algo cambió. Catalina se inscribió en primer grado de la modalidad flexible —esas clases sabatinas o dominicales pensadas para quienes el horario tradicional no les cabe en la vida—. Y no lo hizo sola. A su lado, caminando con la misma determinación, está su hija Teresa Tobar, de 71 años, quien cursa octavo grado en la misma institución.

Madre e hija recibieron juntas su paquete escolar 2026: cuadernos, lápices, libros adaptados a cada nivel y, lo más novedoso, una tablet cada una. Es la primera vez que el Ministerio de Educación incluye a los adultos de modalidad flexible en esta entrega masiva que beneficia a cerca de 1.2 millones de estudiantes del sistema público.

La ministra Karla Trigueros estuvo presente en la ceremonia, se acercó a Catalina, le entregó personalmente los materiales y la felicitó con visible emoción.

“Nunca es tarde”, le dijo, mientras la anciana sonreía con esa mezcla de timidez y orgullo que solo nace cuando se cumple un sueño guardado durante décadas.Teresa cuenta que todo empezó por su hijo, quien asiste a clases nocturnas. “Yo lo acompañaba, me sentaba a esperar… y poco a poco me picó el bichito del estudio”.

Decidió inscribirse ella también. Luego vino la conversación más tierna: le dijo a su madre que aún había tiempo, que la escuela no discrimina edades. Catalina, que siempre repetía “nunca conocí cómo era por dentro una escuela”, se animó.

Hoy comparte con su hija no solo el aula, sino las tareas, las dudas y las pequeñas victorias diarias.“Me encanta estudiar”, dice Teresa con voz firme.

“Que no se les cruce por la mente que la edad es una barrera”. Y sobre su madre agrega: “Se la pasa muy bien. A ella le encanta aprender. Cada día llega contenta, con su cuaderno lleno de letras nuevas”.

El director del centro, Daniel Monroy, lo resume con sencillez: “Es una satisfacción enorme tenerlas aquí. Nos recuerdan que la educación no tiene fecha de caducidad cuando hay voluntad y apoyo”.

En un país que también abre este año las puertas de la universidad a 17 mil jóvenes con becas y programas que buscan fortalecer la clase media, la historia de Catalina y Teresa muestra otra cara de la misma apuesta: que nadie se quede atrás, ni siquiera quien lleva casi un siglo de vida.

Madre e hija caminan juntas hacia metas que parecen imposibles: aprender a leer y escribir mejor, avanzar grados, dominar una tablet que les abre ventanas al mundo digital. Lo hacen tomadas de la mano, literalmente y figurativamente, demostrando que los lazos familiares se fortalecen cuando se aprende en equipo.Porque en El Congo, Santa Ana Este, la educación no pregunta la edad. Solo pide ganas. Y ellas las tienen de sobra.

ENTREGA ESPECIAL

Conmemoran décimo aniversario del fallecimiento del Dr. Armando Bukele

Este 30 de noviembre se cumplen diez años del fallecimiento del Dr. Armando Bukele, padre del presidente Nayib Bukele. Su partida causo tristeza en la población salvadoreña, que continúa recordando su legado.

Durante su vida, el Dr. Armando Bukele destacó en los ámbitos médico, social y político, ganándose el respeto de quienes lo conocieron. Su labor por el bienestar del país y su compromiso con la ciudadanía siguen siendo motivo de reconocimiento.

Igualmente, se le reconoce por las enseñanzas que dejó al pueblo salvadoreño a través de sus distintas profesiones: maestro, empresario y filántropo, así como por su papel como padre. Realizó un destacado trabajo en la crianza de sus hijos, especialmente con Nayib Bukele, quien, gracias a sus consejos y la educación recibida, formó la visión con la que sueña con un mejor El Salvador.

Entre sus mensajes, se cita la frase: “Lucha, gana y goza en esta vida y hazlo también para la otra. Busca el Reino de Dios y su justicia y lo demás te vendrá por añadidura”.

ENTREGA ESPECIAL

Jovencita de la UES destaca con segundo lugar en concurso de la NASA

La NASA desarrolló recientemente un concurso que reunió a universitarios de diversas regiones, entre ellos Ángela Pineda, estudiante de tercer año de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la Universidad de El Salvador (UES).

El proyecto de Ángela consistió en un sistema autónomo de drones con mini propulsores, con el que participó en el Programa Aeroespacial Internacional, obteniendo el segundo lugar en la base central de la NASA en Houston, Texas.

El evento se realizó entre el 8 y el 16 de noviembre, periodo en el que también recibió entrenamiento similar al de los astronautas, incluyendo simuladores de gravedad cero, vuelo de aeronaves Piper Archer y actividades de robótica bajo el agua.

El proyecto presentado por Ángela y otros estudiantes mexicanos fue nombrado «Hope» y consistió en un concepto de traje espacial con sensores incorporados en la tela.

“¡Segundo lugar! Un logro que destaca su talento, disciplina y el alto nivel académico de nuestra comunidad estudiantil. Felicitamos a Ángela por dejar en alto el nombre de la UES”, expresó la institución en sus cuentas oficiales.