Opinet

Los 10 mejores vinos para disfrutar en el día de los enamorados

El Día de San Valentín es una fiesta que se celebra en occidente cada 14 de febrero. Muchas marcas quieren explotar la oportunidad comercial pero lo cierto es que cada vez son más las parejas que se juntan este día y brindan por el amor que los une.

Está claro que el vino no es en lo único que hay que pensar a la hora de organizar el encuentro de San Valentín, ya sea en casa, en un restaurante, un bar o en cualquier lado.

Sin embargo, el vino es ese detalle que puede ayudar mucho a que ese momento se vuelva inolvidable para ambos. Generalmente y al caer un día laboral, las parejas se juntarán de noche para cenar juntos o al menos picar algo, pero se sabe que no será una comida más porque San Valentín exige a todos los que lo celebren ir un paso más allá, y ser más detallistas.

Ahí es donde el romanticismo se vuelve el factor que atraviesa toda la situación. Elegir bien el lugar en función a los gustos del otro, si es que se lo quiere sorprender. O seleccionar la manera de celebrarlo de común acuerdo, dejando siempre lugar para alguna sorpresa.

Alrededor de la gastronomía las opciones se multiplican, y si bien algunos preferirán quedarse en casa, muchas propuestas de salida pueden servir de disparador para generar un festejo casero. Pero recordar que, para esta fecha, en restaurantes de todo el país hay menús especiales diseñados para compartir en pareja y siempre acompañados por vinos; y algunos hasta incluyen regalos para ambos.

La mayoría celebra en pareja, y por más que alguno no tome vino, hay que insistir porque la ocasión amerita un brindis. Y si bien, con la cantidad de vinos que hay en vinotecas y en las cartas de restaurantes, puede parecer difícil elegir, hay que animarse y tener en cuenta algunos tips para quedar muy bien con la pareja. No se trata de hacer una investigación de mercado o llevarse anotados diez vinos, como tampoco aferrarse a un tipo de variedad, zona o enólogo, ya que lo más importante es tener en cuenta la situación.

Si se elige un tipo de cocina predeterminado; sushi, pizza, pastas, cocina italiana, francesa, etc., no hace falta ir con un vino específico, básicamente porque siempre es mejor compartir la decisión con el otro, sin que ello implique conocimiento alguno en la materia.

El vino espumoso en todas sus versiones idiomáticas es el más indicado, porque está asociado a la celebración de momentos especiales. Y aunque muchos no consideran las burbujas a la hora de comer, es uno de los mejores vinos para disfrutar en pareja, porque siempre se sirve bien fresco, y eso levanta el ánimo y despeja más el paladar. En la mesa, mejor servido en copas de vino blanco para que el vino se luzca más con la comida.

Cabe destacar que el vino espumante es el único que puede acomodarse a casi cualquier plato, porque la frescura se potencia con las burbujas y entre ambas dan estructura, sin dejar de lado el equilibrio. Y, por lo tanto, puede complementar muy bien tanto con pescados como con carnes blancas y rojas, pastas y ensaladas.

Mirando el menú, observando alrededor y, conociendo a quien está enfrente, es fácil determinar qué tipo de vino será el mejor para disfrutar en ese momento. Solo hay que tomarse la elección del vino como un juego divertido. Otro tipo de vinos que en un “caluroso” San Valentín puede ir muy bien con picadas, pizzas, sushi y otras comidas livianas es el rosado, luego del “Champagne” el más romántico de los vinos.

La mayoría suele pedir un solo vino para acompañar toda la comida, sobre todo si son solo dos a la mesa. Y si bien generalmente se elige un tinto, el vino blanco es tan o más apto para maridar, sobre todo una comida liviana en una noche de verano. El Chardonnay es el rey entre los blancos, pero hay muchas más opciones.

Lo importante es hacer que esta noche de San Valentín sea especial, no solo para ti sino también para la persona que amas y con la que deseas compartir esta celebración de febrero.

Opinet

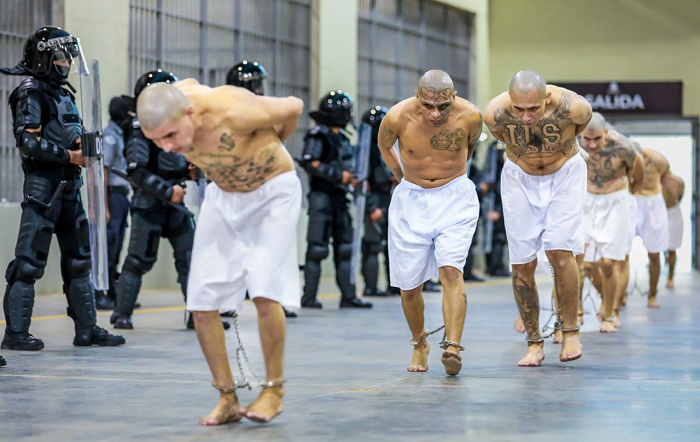

«La población no quiere volver al terror y violencia»: analistas Francisco Góchez y Nelson Flores

Los expertos Francisco Góchez y Nelson Flores defendieron la continuidad del régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022, como una herramienta clave para que el Gobierno Central mantenga el control en la lucha contra las pandillas, a pesar de las críticas y llamados de la oposición política para su derogación.

La Asamblea Legislativa aprobó recientemente la cuadragésima prórroga de esta medida durante su sesión plenaria, con el apoyo de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC; VAMOS votó en contra y ARENA se abstuvo.

Góchez explicó que el régimen facilita la investigación, captura y procesamiento de remanentes de pandillas, acciones que se dificultan sin estas facultades especiales debido a la naturaleza de las estructuras criminales. Destacó que, aunque grupos delictivos como «La Raza», conformado por estudiantes de institutos públicos, han sido desarticulados, aún existen remanentes que buscan reagruparse, amparados en una subcultura que legitima la violencia.

Por su parte, Flores, especialista en administración pública, aseguró que la medida ha probado su efectividad y subrayó que la población rechaza un retorno al pasado marcado por el terror y la violencia.

En contraste, el excandidato a diputado Carlos Araujo, del partido ARENA, propuso eliminar el régimen de excepción, argumentando que no ha logrado controlar a las pandillas y solo sirve como un instrumento de control social. Sin embargo, esta postura no ha prevalecido en el Legislativo, que continúa respaldando la medida como parte fundamental de la estrategia de seguridad nacional.

Opinión | Francisco Góchez y Nelson Flores

Analistas

Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.

Opinet

Imaginando una potente interposición sacra

Por: Lisandro Prieto Femenía

«La guerra es un fracaso de la política y de la humanidad, una capitulación vergonzosa, una derrota frente a las fuerzas del mal.»- Papa Francisco, Encíclica Fratelli Tutti, No. 261 (3 de octubre de 2020).

La imagen de la guerra, con su cruda realidad de destrucción y deshumanización, a menudo nos empuja a la desesperanza. Pero, hace un tiempo un hombre sabio me propuso imaginar un escenario que fracturaría esta situación: ¿qué pasaría si, en el epicentro de la vorágine, emergiera un acto de audacia moral tan radical que sacudiera los cimientos de la lógica bélica? En cada hombre, y por extensión en cada sociedad, se libra una lucha perenne entre el bien y el mal. Las guerras, tristemente, no son gestadas por dirigentes como Putin, Trump o Netanyahu por razones humanitarias o en busca del bien común. No debemos ser ingenuos: son impulsadas por la fría ambición de poder político y económico, sin importar en absoluto las vidas humanas que se pierden en la contienda —a veces millones—, las familias truncadas, los desplazados, los mutilados, etc. Esa profunda falta de humanismo es la marca de quienes orquestan la guerra, revelando una perversión en sí misma, motivada exclusivamente por intereses económicos y políticos.

Imaginemos por un instante una escena, quizás utópica en su idealismo, pero profundamente reveladora en su potencia simbólica, en la cual, en medio del intercambio incesante de misiles israelíes e iraníes, más unos cuantos drones y cohetes de los degenerados milicianos de Hamás, el Sumo Pontífice León XIV, con una convicción inquebrantable, decide cruzar las líneas del frente.

En esta visión distópica, casi apocalíptica, veríamos al Papa no en un púlpito o en un palacio apostólico, sino en las ruinas de Gaza, arrodillado sobre el polvo y los escombros que alguna vez fueron hogares, escuelas u hospitales. Su figura, símbolo de una fe que trasciende fronteras y dogmas, se alza frágil pero inmensa frente a la trayectoria inminente de los proyectiles. Con los brazos extendidos, o quizás con las manos juntas en señal de súplica, su voz resuena en un grito desesperado que busca ahogar el estruendo de esta ambiciosa guerra: «¡NO! ¡Haya paz!» Su presencia, un faro de humanidad en el epicentro de la barbarie, se interpone físicamente entre la furia de los misiles y la desolación de las ciudades asediadas y sus habitantes desahuciados. Proponer que el Papa lidere personalmente y de cuerpo presente en el conflicto, es un «decir basta» rotundo al mal, a la destrucción sin sentido, a la perversión inherente a la guerra.

Este acto, cargado de una inmensa fuerza moral y espiritual, nos obliga a contemplar la esencia de la guerra y la delgada fibra de nuestra humanidad. ¿Sería la figura del Papa, encarnación de la moral y la compasión universal, suficiente para que los dedos de quienes aprietan los gatillos duden? ¿Detendría un piloto de un F-16 o un operador de dron su misión al ver la silueta de León XIV en el objetivo, o los milicianos de Hamás pausarían sus lanzamientos al presenciar tal sacrificio? Esta hipotética interposición no solo detendría el fuego, sino que pondría a prueba la misma lógica de la beligerancia, preguntándonos si hay un límite moral que ni siquiera la brutalidad del conflicto se atrevería a cruzar. La situación nos confronta con la tesis de Carl von Clausewitz, quien en su obra fundamental De la Guerra (1832) afirmó que «la guerra no es más que la continuación de la política con otros medios». Si este acto del Sumo Pontífice tuviera éxito en detener la violencia, ¿significaría que la política y la moralidad tienen un medio superior, capaz de trascender la propia guerra?

La imagen del Papa en el campo de batalla no es meramente un acto de heroísmo, sino una provocación profunda a las conciencias e intereses. Algunos podrían tacharlo de ingenua quijotada, un gesto insignificante ante la implacable maquinaria de guerra y los intereses geopolíticos. Sin embargo, otros lo percibiríamos como un acto de valentía suprema, una manifestación pura de la conciencia moral que busca despertar la humanidad dormida en el fragor de la batalla. Esta acción radical nos fuerza a inquirir sobre la prevalencia de los imperativos morales frente a la inercia de la estrategia militar y la seguridad nacional. ¿Podría la empatía y la compasión dictar una pausa, un momento de reflexión que rompa el ciclo de la venganza?

La posibilidad de un acto así, de un líder espiritual interponiéndose físicamente en un conflicto armado, no es enteramente ajena a nuestro imaginario cultural. Se vienen a mi mente dos escenas sublimes de la ficción, como las retratadas en la aclamada serie «The Young Pope», donde el enigmático Pío XIII (Jude Law) avanza con una calma sobrenatural hacia una escuela con niños rehenes, logrando que su sola presencia detenga el enfrentamiento. De manera similar, en «The New Pope», presenciamos a un ficticio Juan Pablo III (John Malkovich) confrontando el horror crudo de un devastador ataque terrorista al visitar el lugar mismo de la tragedia, donde su voz se eleva en un potente y desgarrador «¡No!» ante la violencia y el sufrimiento allí vertido. Estas representaciones cinematográficas, si bien no se acercan a la realidad, anclan la poderosa idea de que una figura inmensa de autoridad moral, incluso desprovista de poder material, puede ejercer una influencia transformadora. Nos invitan, en definitiva, a considerar si esa potente fuerza simbólica, esa profunda fe en la conciencia ajena, podría efectivamente trascender el cálculo brutal de la guerra e inspirar un cese a la violencia.

Más allá de una interrupción momentánea, la cuestión fundamental radica en si un acto simbólico podría catalizar un cambio real en la dinámica del conflicto. ¿Podría sembrar la semilla de una reflexión más profunda en los líderes y las poblaciones, obligándolos a confrontar el costo humano y moral de sus acciones? Para las poblaciones civiles, ya sea en Gaza, Irán o Israel, este gesto podría ser la materialización de una esperanza largamente anhelada o, paradójicamente, una dolorosa revelación de la impotencia ante la barbarie. Mediante esta ficción reflexiva y su correspondiente simbología poderosa, se nos invita a considerar si la mera figura de autoridad espiritual podría forzar un replanteamiento de los objetivos bélicos y un retorno a la senda de la democracia o la confirmación de la decadencia total de la humanidad en su conjunto.

La puesta en escena de un acto tan disruptivo debe ser, para ser verdaderamente contundente y efectiva, necesariamente sorpresiva, impidiendo que los servicios de inteligencia puedan neutralizarla. Su difusión debe ser universal y en directo, garantizando que el mundo entero sea testigo de la interposición. Y el Pontífice no debería estar solo: su figura ha de ir acompañada de las verdaderas víctimas del conflicto, posicionándose en el lugar central de los hechos. Esta imagen busca no solo hacer reflexionar a aquellos «perversos» que dirigen la guerra, sino algo mucho más potente: busca movilizar a la humanidad toda, que no quiere ni necesita ninguna guerra, y hacer que diga «¡basta!» —y basta para siempre. En ese sentido, la potencia de la figura papal, como bien señalaba un personaje como Voiello en la ficción precitada, reside en la conciencia colectiva de sus mil quinientos millones de seguidores. Un ataque a su líder, en tal circunstancia de simbolismo puro, no sería perdonado, despertando el corazón y la mente de millones de cristianos y católicos que quizás hoy profesan una fe teórica, una caridad de pacotilla. ¿Qué clase de caridad cristiana es ver que matan a millones de indefensos por intereses espurios, para luego irme a la cama a rezar un par de avemarías y dormir como un tronco, inmerso en un absoluto individualismo cínico? El cristiano cree que la vida sigue igual, y no es así; los que mueren y sufren son semejantes, hermanos en Cristo.

La pregunta sobre la efectividad de una interposición papal se extiende con igual urgencia al conflicto entre Ucrania y Rusia, donde la devastación, el desplazamiento masivo y la pérdida de vidas son una constante diaria. Aquí, la complejidad es aún mayor, con una confrontación de gran escala entre potencias militares y una dimensión territorial y soberana ineludible. ¿Qué forma tomaría una acción significativa del Pontífice en este escenario?

Si León XIV decidiera visitar las ruinas de Mariupol o interponerse en la línea del frente en el Donbás, su acto no solo sería un grito moral, sino un desafío directo a la Realpolitik que subyace a la invasión. Su presencia allí, desarmada y vulnerable, podría exponer la cruda verdad de la agresión y la resistencia, forzando a los actores a confrontar la humanidad de sus adversarios. ¿Sería la conciencia del liderazgo ruso o ucraniano, por un instante, capaz de anteponer la vida humana a los objetivos militares o territoriales? La historia nos ha mostrado que, en la brutalidad de la guerra moderna, incluso los símbolos más poderosos pueden ser ignorados o utilizados para la propaganda mezquina. Sin embargo, el riesgo de dañar una figura tan venerada podría ser un cálculo político de alto costo, capaz de influir en las decisiones de ataque o defensa.

Estas hipotéticas interposiciones, ya sea en Gaza o en Ucrania, plantean la cuestión de la autoridad moral en un mundo secularizado y multipolar. ¿Tiene la fe aún el poder de detener las balas? La visión de un líder espiritual arriesgando su vida por la paz no solo desafía a los beligerantes, sino que interpela a la comunidad internacional. Demuestra que la inacción no es una opción, que la indiferencia es complicidad y que la búsqueda de la paz es una responsabilidad compartida, no delegable solo a la diplomacia o militar. En los actuales escenarios de devastación, la figura del Pontífice se erige como un recordatorio de que, más allá de la política y la geopolítica, persiste una dimensión trascendente de la moralidad humana, una que clama por el fin del avasallamiento impune y asqueroso sobre la dignidad humana.

Ahora bien, no solo en el cine y las series podemos encontrar aliento. La historia de la Santa Sede está marcada por numerosos esfuerzos por mitigar conflictos, a menudo a través de una diplomacia discreta pero persistente. Un ejemplo paradigmático lo tenemos nosotros mismos, los argentinos, en la mediación de Juan Pablo II en el conflicto del Beagle con Chile a finales de los años 70 y principios de los 80. Cuando ambas naciones estaban al borde de una guerra por la soberanía de unas islas en el Canal de Beagle, la intervención de Su Santidad, a través de su enviado personal, el cardenal Antonio Samoré, logró detener las operaciones militares y sentar las bases para un tratado de paz que evitó un derramamiento de sangre masivo. El Papa actuó como un árbitro moral y político a la distancia, utilizando el peso de su autoridad moral y espiritual para facilitar el diálogo y el entendimiento entre gobiernos militarizados.

Sin embargo, el acto que imaginamos en Gaza, Irán o Ucrania trasciende con creces esta diplomacia tradicional. No se trata de una mediación negociada desde los confines del Vaticano, ni del envío de un emisario con mensajes de paz. Se trata más bien de una interposición in situ, un acto de presencia física vulnerable y directa en el epicentro de la confrontación. Esta diferencia es crucial, porque el Papa, en nuestra hipótesis, no busca sólo el cese de las hostilidades a través de la negociación, sino que se convierte él mismo en el punto de fricción moral, en el obstáculo humano para la continuación de la violencia. Es un cambio de paradigma: de la influencia diplomática a la encarnación viva del imperativo de la paz. Este gesto, si bien puede parecer desesperado, es en su esencia un llamado a la conciencia que busca despertar una respuesta humana inmediata, incluso cuando las estructuras políticas y militares parecen haber olvidado el valor intrínseco de cada vida. En la historia hemos visto que al mundo lo han dirigido muchos perversos, malignos, que destruyen vidas como si ellos fueran los que deciden quiénes viven y quiénes mueren. Nadie les debe haber dado esa facultad, sino que la han tomado ellos mismos gracias a la imbécil pasividad de los buenos, de ese famoso rebaño de «boludos» que no hacen nada. Pues bien, es hora de que alguien se les pare de manos, y el Papa es el indicado.

En definitiva, amigos míos, la imagen de un Pontífice arrodillado entre misiles, gritando por la paz en las ruinas de la desolación es, en su raíz, un acto de fe. No solo fe religiosa, sino fe en la capacidad de la humanidad para detener su propia autodestrucción. Este escenario hipotético-ficticio, que desafía la lógica implacable de la avaricia geopolítica, subraya una verdad fundamental a menudo subestimada en el cálculo del poder: la inmensa autoridad moral que una figura como el Papa puede ejercer.

Más allá de la oración y de los llamados a la paz emitidos desde el balcón de San Pedro, León XIV posee una investidura única, apoyada por una comunidad de más de mil quinientos millones de católicos en todo el mundo. Esta vasta congregación no es solo un número; es una red de influencia espiritual y moral que impregna sociedades y culturas y, en última instancia, las conciencias individuales de millones de personas, incluyendo a muchos de aquellos que están en posiciones de poder. El poder de interceder, de movilizar la conciencia global y de personificar el clamor por la paz, no debe ser subestimado. Cuando la diplomacia corrupta tradicional languidece y la razón estratégica prevalece sobre la vida humana, un gesto de tal magnitud, una interposición in situ que desafíe la sed de muerte de la guerra, podría ser el catalizador inesperado que rompa con el ciclo interminable de la violencia naturalizada. Cristo en su momento hizo esto: se expuso a las fuerzas del mal para crear la doctrina del amor y de la paz. No podemos seguir pidiendo amor y paz a los perversos en forma «elegante», ingenua diría, porque se nos ríen en la cara. Pero ponerlos en ridículo, en la posición de tener que decidir si atacar cuando el mismísimo Papa está «poniendo el pecho a las balas», no solo hace reflexionar a los perversos, sino algo mucho más potente: hace que la humanidad diga “¡basta!”. Es también el recordatorio de que los seres humanos, incluso en sus momentos más oscuros, albergamos la capacidad de elegir la compasión sobre la confrontación, la razón sobre la venganza y la paz sobre el abismo del exterminio.

Lisandro Prieto Femenía

Docente. Escritor. Filósofo

San Juan – Argentina

DATOS DE CONTACTO

-Correos electrónicos de contacto:

lisiprieto@hotmail.com

lisiprieto87@gmail.com

-Instagram: https://www.instagram.com/lisandroprietofem?igsh=aDVrcXo1NDBlZWl0

-What’sApp: +54 9 2645316668

-Blog personal: www.lisandroprieto.blogspot.com

-Facebook: https://www.facebook.com/lisandro.prieto

-Twitter: @LichoPrieto

-Threads: https://www.threads.net/@lisandroprietofem

-LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lisandro-prieto-femen%C3%ADa-647109214

-Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/lisandroprieto

-Donaciones (opcionales) vía Mercado Pago: +5492645316668

Opinet

¿Cómo podemos, como individuos y sociedad, fomentar una cultura que valore la verdad y el pensamiento crítico en un entorno cada vez más propenso a la desinformación y las realidades subjetivas, y así reconstruir la confianza en la palabra?

Está claro que vivimos en un mundo donde la información fluye sin cesar y la opinión a menudo se confunde con el hecho, emergiendo así un fenómeno que al menos a mí me resulta inquietante: la mitomanía social, la creación y adhesión a realidades fabricadas, cimentadas en la mentira. Este no es un mero capricho individual, sino un síntoma alarmante de una crisis más profunda: la devaluación de la verdad en la era patética de las post verdad. Nos encontramos en un precipicio donde el subjetivismo extremo y el relativismo absurdo amenazan con desintegrar los cimientos de la comprensión compartida, erosionando con ello el valor intrínseco de la palabra.

La mentira, junto con su contraparte, la verdad, ha sido una preocupación central para la filosofía desde su nacimiento. Platón, en su diálogo “La República”, ya nos advertía sobre los peligros de la falsedad, especialmente cuando se disfraza de verdad para manipular la opinión pública. Para él, la verdad no es un constructo subjetivo del lenguaje, sino una realidad trascendente, accesible a través de la razón. En contraste, la mentira nos aleja de esa realidad, sumiéndonos en un mundo de sombras y engaños. Concretamente, en la obra precitada, afirma que “si alguien es capaz de percibir lo bello en sí mismo, y de percibir todas las cosas que participan de lo bello, sin confundir lo bello en sí con lo que participa de lo bello, ni lo que participa de lo bello con lo bello en sí, ¿no diremos que éste es un hombre despierto, y no un soñador?” (Platón, La República, Libro V, 476c). Así, Platón está marcando la distinción entre realidad y apariencias, una demarcación fundamental para la comprensión de la verdad y la falsedad.

Ahora bien, es preciso que pensemos en la era de la post verdad como un fertilizante para la fábrica de mentiras masivas y la normalización y trivialización de la mentira como estilo de vida cotidiano. Nuestra contemporaneidad ha exacerbado esta problemática al promover una suerte de licencia para la invención: el sentimiento y la emoción priman sobre la evidencia, y la resonancia con las creencias preexistentes se vuelve más valiosa que la veracidad de los hechos. Como señala Harry Frankfurt en su ensayo titulado “Sobre la Falsedad” (traducción de On Bullshit, 2005), la mentira no es lo mismo que la “patraña”. Mientras que el mentiroso busca deliberadamente ocultar la verdad, el que profiere patrañas “no se preocupa en absoluto por la verdad. Ni siquiera miente, porque al mentir la verdad le importa. Simplemente está inventando cosas”, o sea, es un patán. En este escenario, la indiferencia hacia la verdad es quizás más peligrosa que la propia falsedad, pues anula cualquier incentivo para su búsqueda y defensa. Frankfurt lo explica con precisión al indicar que “la ‘patraña’ no es una mentira. El mentiroso y el que dice ‘patrañas’ pretenden que su discurso represente las cosas como son, y por lo tanto, ambos engañan. Pero lo hacen de diferentes maneras: el mentiroso intenta que sus afirmaciones sean creídas por su audiencia, mientras que el patán que dice ‘patrañas’ no se preocupa en absoluto por la verdad” (Op. cit., 2005, p. 55).

Este relativismo desenfrenado, donde “mi verdad” es tan válida como “tu verdad”, sin importar la evidencia empírica o la coherencia lógica, es una afrenta directa a la tradición filosófica que ha buscado un fundamento sólido para el conocimiento. Aristóteles, en su “Metafísica”, sostenía que “decir de lo que es que no es, o de lo que no es que es, es falso, mientras que decir de lo que es que es, y de lo que no es que no es, es verdadero” (Aristóteles, Metafísica, Libro IV, Capítulo 7, 1011b26-27).

Tengamos en cuenta que la concepción clásica de la verdad como correspondencia con la realidad ha sido el ancla de nuestra capacidad de discernir y construir conocimiento de manera colectiva. No es una simple aseveración, es, de hecho, el pilar sobre el que se erigió y se sigue sosteniendo el edificio de la ciencia moderna. Esta idea, que la verdad de una proposición radica en su adecuación a los hechos o a un estado de cosas en el mundo, es el fundamento metodológico que distingue el conocimiento científico de otras formas de saber.

Desde sus inicios, la ciencia occidental ha operado bajo la premisa de que existe una realidad externa, independiente de nuestra percepción, y que el objetivo del conocimiento científico es describir, explicar y predecir esa realidad de la manera más precisa posible: este principio se traduce en la búsqueda de la objetividad. No se trata de lo que creemos que es verdad, ni de lo que sentimos que es verdad, sino de lo que es verdad en un sentido verificable y contrastable.

La ciencia, en su esencia, es un proceso de observación empírica y experimentación. Cada experimento, cada medición, cada hipótesis puesta a prueba, busca determinar si una afirmación (una teoría, una ley) se corresponde o no con lo que ocurre en el mundo real. Cuando un científico formula una hipótesis, está proponiendo una posible correspondencia entre una idea y un fenómeno. El proceso científico subsiguiente- la recopilación de datos, el análisis, la replicación de experimentos por otros investigadores- es un esfuerzo colectivo para verificar si esa correspondencia se mantiene.

Por ejemplo, cuando el gran Isaac Newton formuló sus leyes del movimiento y gravitación universal, no las propuso como meras ideas agradables y convenientes. Las postuló como descripciones de cómo el universo realmente funciona. La validez de estas leyes se estableció a través de su capacidad para predecir con exactitud el comportamiento de los objetos celestes y terrestres, es decir, por su correspondencia con la realidad observable. Si las predicciones de las leyes de Newton no se hubieran correspondido con las observaciones astronómicas o los experimentos en la Tierra, habrían sido descartadas o modificadas.

De igual manera, en la medicina, cuando se desarrolla un nuevo fármaco, su eficacia no se basa en la fe o en la buena voluntad, sino en ensayos clínicos rigurosos. Estos experimentos buscan establecer una correspondencia verificable entre la administración del fármaco y un efecto medible en la salud del paciente. Si esta correspondencia no se demuestra con datos empíricos, el fármaco directamente es desaprobado.

Como hemos intentado demostrar, la concepción de la verdad como correspondencia es, en definitiva, lo que permite que la ciencia sea acumulativa y autocorrectiva. Los descubrimientos anteriores sirven de base para nuevas investigaciones porque se asume que las verdades establecidas se corresponden a aspectos fiables de la realidad. Cuando nuevas evidencias sugieren una falta de correspondencia, las teorías se revisan, se mejoran o se reemplazan. Este mecanismo de autocorrección es vital y se apoya en la premisa de que hay una realidad objetiva a la que nuestras teorías deben adaptarse, y no a la inversa. Sin esta concepción fundacional, la ciencia se disolvería en un mar de opiniones y narrativas subjetivas; si la verdad fuera meramente un constructo social sin anclaje en lo empírico, no habría forma de distinguir una teoría científica de una creencia pseudocientífica o de una invención personal. Así, la objetividad y la intersubjetividad, cruciales para que el conocimiento científico sea compartido y validado por una comunidad global de investigadores, dependen intrínsecamente de la búsqueda de esa correspondencia.

Volviendo a nuestro problema, lo que más nos preocupa de esta coyuntura es la lamentable tolerancia que tenemos los seres humanos hacia la mentira. Pareciera que ser mentiroso hoy en día no es un problema, un estigma, sino un rasgo más de la personalidad, o incluso una habilidad estratégica en ciertos ámbitos. La desvergüenza y el engaño se han normalizado y el juicio social hacia quienes operan en la falsedad ha disminuido drásticamente. El problema no es sólo que se mienta, sino que a menudo el mentiroso sale impune, e incluso es recompensado, lo que refuerza este ciclo pernicioso. Esta promoción del subjetivismo, donde cada quien fabrica su “propia verdad” sin anclaje en lo verificable, desdibuja los límites entre lo real y lo ficticio, haciendo que la deshonestidad se perciba como una simple diferencia de perspectiva moral.

Tengamos en cuenta que cuando cada individuo se convierte en el arquitecto de su propia realidad, la palabra, el vehículo fundamental de la comunicación y el entendimiento mutuo, pierde su peso. Si lo que se dice no tiene una conexión con la realidad verificable, ¿qué valor posee? La promesa, el juramento, el testimonio, todos los pilares de la convivencia social y jurídica, se desmoronan cuando la palabra se vacía de su contenido verídico.

En este punto, las reflexiones de Friedrich Nietzsche se vuelven particularmente pertinentes. En su obra titulada “Sobre verdad y mentira en sentido extramoral” (1873), intentó desafiar la noción tradicional de una verdad universal y objetiva: para él, la verdad no es un descubrimiento, sino una invención humana, una “armada de metáforas, metonimias, antropomorfismos”. La verdad, en el sentido en que la entiende Nietzsche, es el resultado de un acuerdo social para la supervivencia y la convivencia, una convención lingüística que nos permite vivir en sociedad: “¿Qué es entonces la verdad? Una hueste en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos, en suma, un cúmulo de relaciones humanas que han sido realzadas, transferidas y adornadas poéticamente y retóricamente y que, después de un prolongado uso, un pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes: las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son; metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible; monedas que han perdido su troquelado y ahora son consideradas como metal y no ya como monedas” (Nietzsche, F.,1873).

La perspectiva nietzscheana, a menudo malinterpretada como un cheque en blanco para el relativismo absurdo, es en realidad una hermosa y profunda crítica a la ingenuidad con la que se asume la objetividad de la verdad. Sin embargo, en la era de la post verdad, esta crítica puede ser peligrosamente tergiversada para justificar la proliferación de la mitomanía. Si “toda verdad es una ilusión”, entonces ¿por qué no crear nuestras propias ilusiones, nuestras propias “realidades” a la medida de nuestros deseos? La respuesta de Nietzsche a esto no es un nihilismo que anule toda validez, sino un llamado a la honestidad intelectual y a la voluntad de poder que busca la superación y la creación de valores vitales, no el autoengaño cómodo. La mitomanía, al fabricar realidades cómodas y sin fundamento, es precisamente lo contrario de esa voluntad de poder que se atreve a enfrentar la dureza de lo real. El problema no es Nietzsche, son los nietzscheanos.

Frente a esta marea de subjetivismo y patrañas naturalizadas, la filosofía tiene un papel crucial. No se trata de regresar a dogmas inamovibles, sino de reafirmar la importancia del rigor intelectual, el pensamiento crítico y la búsqueda honesta de la verdad. Como diría Kant, la razón debe ser nuestra guía, instándonos a “pensar por uno mismo” y no aceptar verdades prefabricadas sin un examen crítico. La ética de la creencia, es decir, la responsabilidad moral que tenemos al formar y mantener nuestras creencias, se vuelve más urgente que nunca. Recordemos que en su ensayo titulado “¿Qué es la Ilustración”, Kant exhorta: «¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!» (Kant, I. (1784), convirtiéndose así en un llamado perenne a la autonomía intelectual frente a la heteronomía del pensamiento ajeno o la ceguera autoimpuesta por la creencia infundada.

En fin, queridos lectores, la mitomanía social no es un simple problema psicológico de los tantos patanes que nos rodean, sino que se trata de un síntoma de una sociedad que ha comenzado a perder su ancla en la realidad compartida. Reafirmar el valor de la verdad, la importancia de la evidencia y la necesidad de un lenguaje que aspire a la precisión y no a la manipulación, es una tarea filosófica, educativa y cívica impostergable. Solo así podremos reconstruir los puentes del entendimiento y evitar que la realidad se disuelva en un mar de invenciones y caprichos personales.

Lisandro Prieto Femenía

Docente. Escritor. Filósofo

San Juan – Argentina

DATOS DE CONTACTO

-Correos electrónicos de contacto:

lisiprieto@hotmail.com

lisiprieto87@gmail.com

-Instagram: https://www.instagram.com/lisandroprietofem?igsh=aDVrcXo1NDBlZWl0

-What’sApp: +54 9 2645316668

-Blog personal: www.lisandroprieto.blogspot.com

-Facebook: https://www.facebook.com/lisandro.prieto

-Twitter: @LichoPrieto

-Threads: https://www.threads.net/@lisandroprietofem

-LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/lisandro-prieto-femen%C3%ADa-647109214

-Donaciones (opcionales) vía PayPal: https://www.paypal.me/lisandroprieto

-Donaciones (opcionales) vía Mercado Pago: +5492645316668